パスカル・モラゲス氏 プーランク『クラリネットとピアノのためのソナタ』を語る – vol.3

パリ管弦楽団首席クラリネット奏者、パリ国立高等音楽院教授を務める世界屈指のクラリネット奏者パスカル・モラゲス氏。2025年のパリ管弦楽団日本公演で来日した氏に、プーランクの『クラリネットとピアノのためのソナタ』の演奏法について解説いただきました。記事は3回に分けて連載し、こちらの最終回では第3楽章とソナタを学ぶかたへのメッセージをお届けします。

取材・執筆・楽譜制作:鶴山まどか(クラリネット奏者)

作曲背景と第1楽章についてはこちらから、第2楽章についてはこちらからご覧ください。

第3楽章

とてもプーランクらしく、軽快に心躍り、躍動感に満ちています。また風刺的で冗談のようでもあります。表現を恐れてはなりません。

♩=144の指示がありますが、こういったキャラクターを表現するには少々遅すぎです。年寄じみてしまいます。私はこのソナタを2回録音していますが、1回目の録音では楽譜に忠実なテンポ設定をして物足りない演奏になってしまいました。166から170くらいにすると良いでしょう。

3、4小節目は難しいパッセージですが、大事なのはアクセントに向け方向性を持たせることです。勿論全ての音を並べるのですが、考えすぎないようにします。モチーフ毎に細かい音符にとらわれていると、テンポを失ってしまいます。(譜例31)

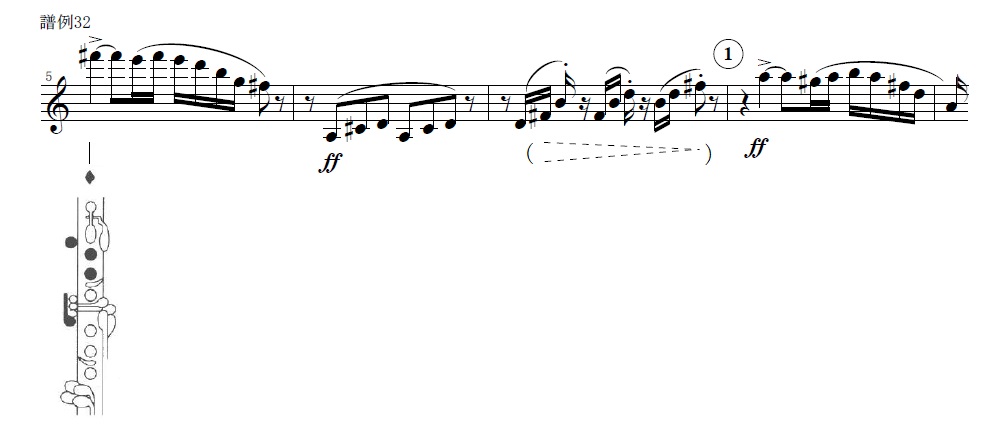

5、6小節目は音域による対比があります。6小節目には追加でffが書かれているので、美しくなく、野蛮に演奏します。5小節目のファ#は、第2楽章で使用した運指を使います。

7小節目に関しては、少しだけディミヌエンドを付けて演奏するのが私は好きです。そうするとその後の①からとの対比が明確になり、8小節目1拍目のピアノのバスパートからまた始まるフレーズに再度エネルギーを与えます。(譜例32)

12小節目のように第3楽章でも時々カンマが書かれていますが、自然なブレスとして扱います。繋がりすぎず、はっきりとブレスを取ることはできるでしょう。トランポリンで跳ねるように、深く拍を踏むことはあっても止まることはありません。

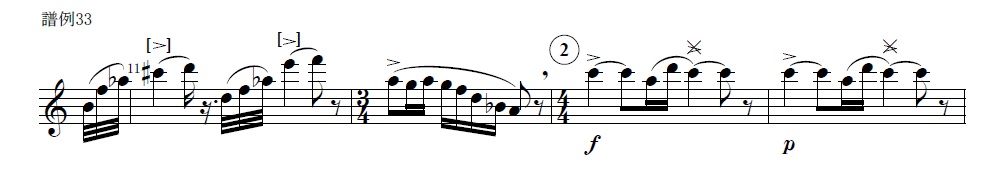

②のモチーフは1楽章の⑤と同じく、3拍目にはアクセントがありません。特に14節目はpなのでよく注意します。(譜例33)

15小節目は常に急ぎがちです。テンポを守って演奏します。単にmf、légerとだけあります。ただし次の16節目はf。また野蛮なキャラクターです。もはやこの3楽章に真面目さはないように思います。(譜例34)

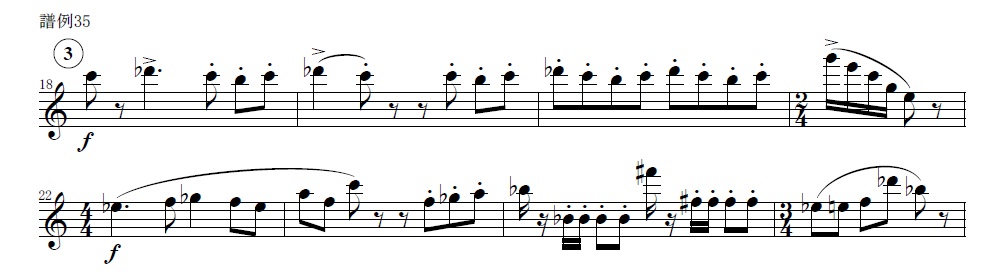

③からのフレーズはチャールズ・チャップリンから引用されていると思われるほどそっくりです。(訳注:『モダン・タイムズ』よりティティナ)

プーランクはさまざまな音楽をよく知っていて、こうした要素を意図的に取り入れていると考えられます。

22、23小節目は横の流れを意識した歌うメロディ、そして24小節目でまたスタッカートのチャップリン風モチーフになり、25小節目は八分音符にスラーの野蛮なモチーフ。隠された謎はなく、書かれている通りに演奏すればそれだけでコントラストが生まれます。(譜例35)

38小節目の装飾音符は拍頭に素早くいれます。(譜例36)

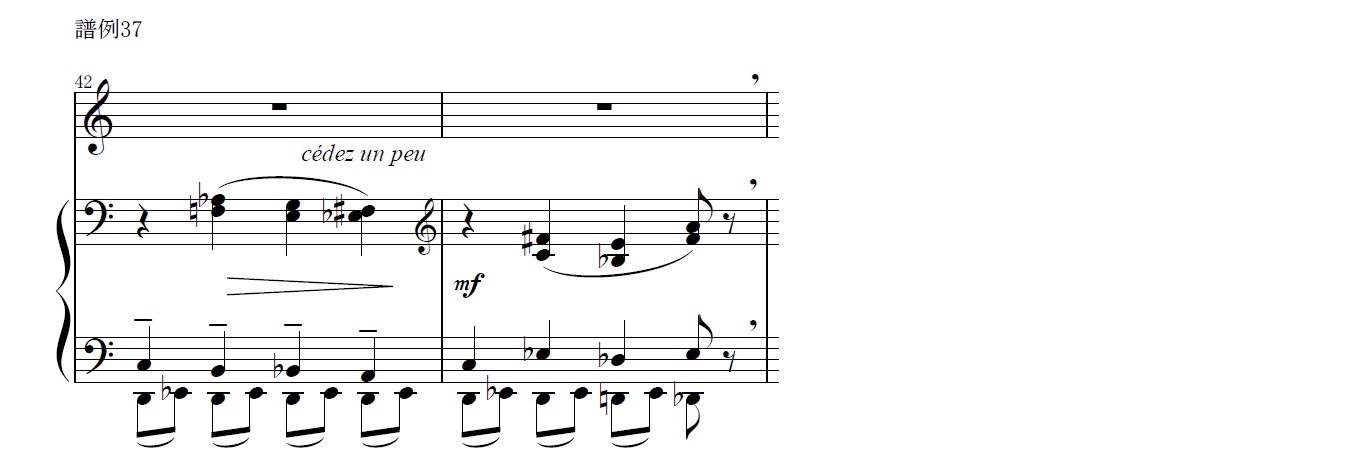

rubatoを嫌ったプーランクは全体を通して唯一、42小節目にだけcédez un peuと書いています。(譜例37)

⑥のメロディはまた声楽的な部分。力まずに演奏します。50小節目は埋もれないようにピアノと一緒にcrescendoします。(譜例38)

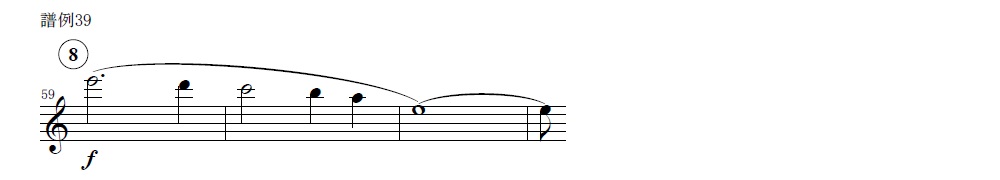

⑧は入る前に充分余裕を持って準備し大きくブレスを取ります。ぶつけるように発音せず、前からの流れの中で深く呼吸します。(譜例39)

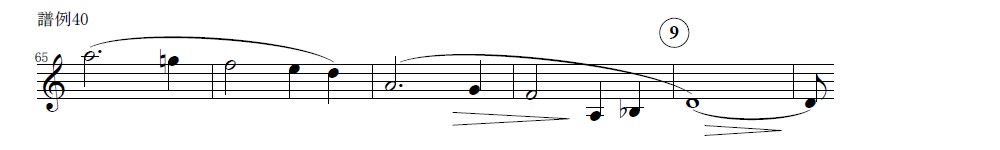

徐々に音域が下がっていきますが、decrescendoは67小節目の後半からです。それまでは響きを保ったまま演奏します。(譜例40)

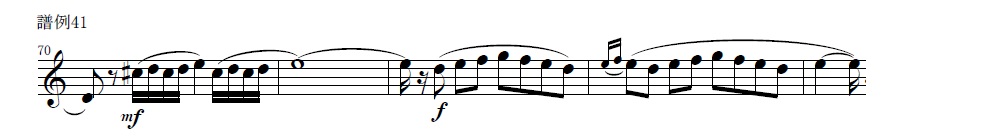

⑨の後、70小節目はシンプルにmf、そして72小節目で突如f。ここでも対比をはっきり表現します。(譜例41)

⑩も冒頭同様、キャラクターの変化を出していきます。

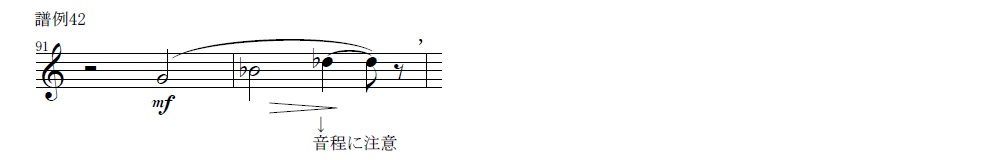

92小節のレ♭は音程が上がりやすいので注意します。(譜例42)

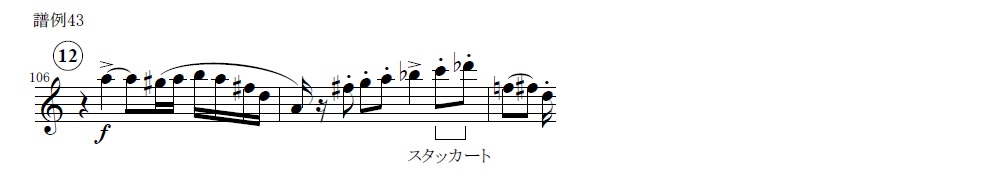

107、108は冒頭ではスラーだったところがスタッカートになっています。この作品に関しては初演前にプーランクが亡くなっていますし何とも言えません。使用する版にもよりますし、どちらでも良いでしょう。私はスタッカートで演奏しています。(譜例43)

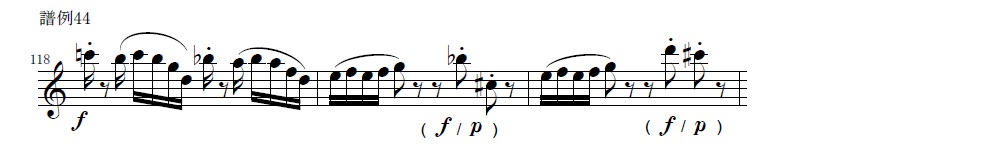

119、120のスタッカートの八分音符は、多くの奏者もするように音量を変えても良いでしょう。(譜例44)

⑭はピアニストと一緒に休符を作り、よく発音を揃えるようにします。(譜例45)

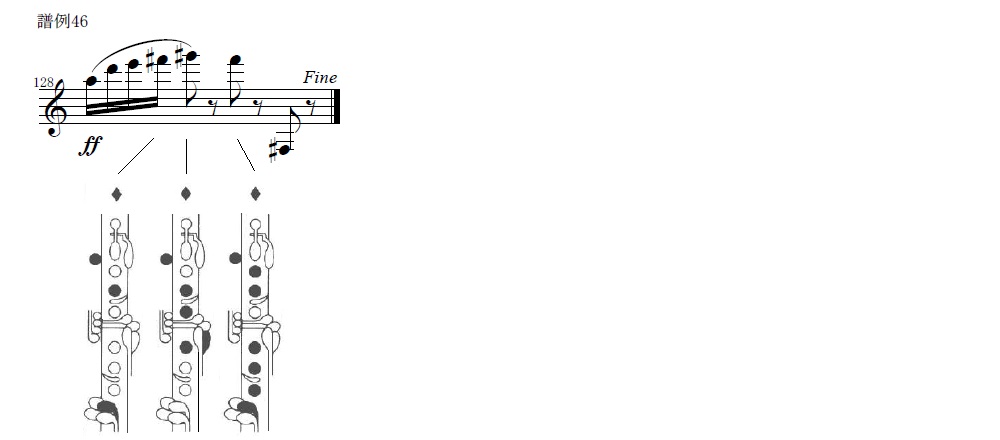

最後の小節の十六分音符は、例えば次のような運指が良いでしょう。(譜例46)

全体を通して、ピアノと演奏する上でまず気を付けたいのは音程です。すでに指摘してきた合わせづらい箇所は、特によく注意します。

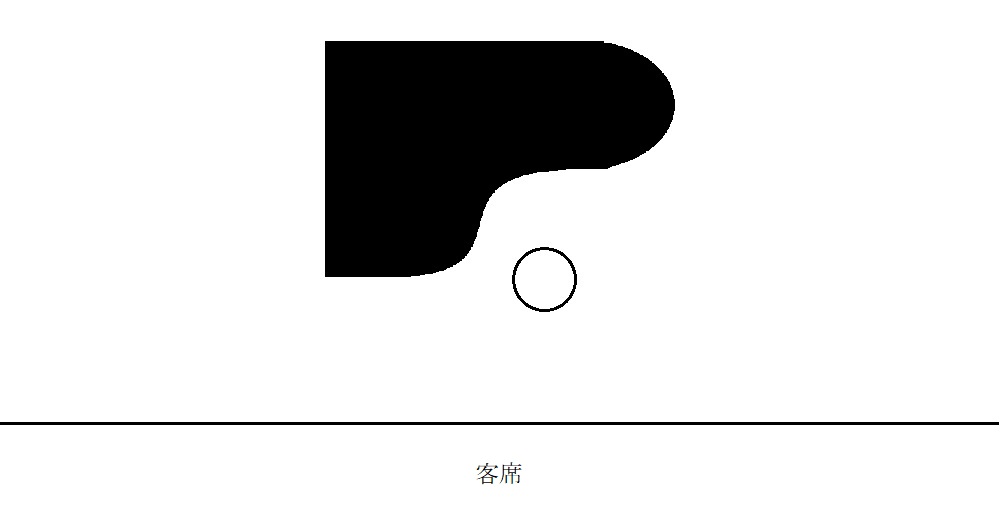

ピアノに対する立ち位置は、歌手がそうするように、ピアノの窪みの前辺りが気に入っています。(図の〇の位置)ピアノの響きをよく感じる事ができ、ピアニストとも聴衆ともコンタクトを取りやすいと思います。

ヴァイオリン奏者のように、ピアニストの背中側に立つ人もいますが、個人的にはその位置だとあまり上手くいきません。

プーランクのソナタのような作品を演奏する際は、思い切って表現し、音楽の中にあるもの全てを主張しようとすることが重要です。野蛮なパッセージでは下品にもなるし、優しいパッセージは繊細さを持ち、荒々しいパッセージでは怒りを込める。

我々演奏家は、作曲家が音楽に込めた感情を伝える役割を担っています。楽譜を通して作曲家の意図の理解に努め、すべてを引き出した上でアイデアを表現し、伝えます。聴衆に分かるように演奏するには、誇張しなければなりません。自分では丁度良いと感じたとしても、大げさに表現するくらいでなければ、例え美しくても伝わりません。

決して日本人の演奏家に限ったことではありませんが、日本文化の中では感情をあまり表に出さない傾向があるように思います。笑う時でも「ふふふ」と隠すようにするのをよく目にします。イタリア人のように陽気に「はっはっは!」と大声で笑う日本人は珍しいでしょう?日本人の礼儀正しさは素晴らしいことですが、ステージでは勇気をもって表現してみてください。

写真:鶴山まどか氏(左)、パスカル・モラゲス氏(右)

モラゲス氏は長年愛用されているクラリネット“Divine”に2025年発売のバレル“Rondo”を合わせて使用されていた。