パスカル・モラゲス氏 プーランク『クラリネットとピアノのためのソナタ』を語る – vol.1

パリ管弦楽団首席クラリネット奏者、パリ国立高等音楽院教授を務める世界屈指のクラリネット奏者パスカル・モラゲス氏。2025年のパリ管弦楽団日本公演で来日した氏に、プーランクの『クラリネットとピアノのためのソナタ』の演奏法について解説いただきました。記事は3回に分けて連載し、第1回は作曲背景から第1楽章についてお届けします。

取材・執筆・楽譜制作:鶴山まどか(クラリネット奏者)

第2楽章についてはこちらから、第3楽章とソナタを学ぶかたへのメッセージはこちらからご覧ください。

作曲背景

この作品は1962年、作曲家の晩年に書かれました。かといって遺書のような精神的な世界を表現していると断言する事は困難です。恐らく彼は自分がすぐに亡くなるとは思っていなかったでしょう。ですから、その意図や心情を完全に推し量るのは難しいわけです。

ただ、彼自身は確かにこの作品に対して意識的だったと言えます。作曲の背景にはプーランクが生涯親しくしていた作曲家アルチュール・オネゲルの死があります。「オネゲルの思い出に」と書かれたこの作品には死の影が曲の随所に現れており、常に痛みと悲しみが付きまとっています。その喪失はプーランクにとって非常に大きな悲しみでした。このソナタは、その深い悲嘆を反映しているのです。

演奏に際して

プーランクの音楽にはいつも、コミカルな側面がよく見られます。彼は喜びや楽しさを感じさせる表現を好み、そうした要素は彼の作品によく含まれています。

しかしながらクラリネット・ソナタには多くの「矛盾」が詰まっています。単に陽気さだけではなく、より深い、悲しみを帯びた感情も色濃く存在します。悲しみの中に怒りが混ざり合っているとも言えます。

例えば第1楽章のテンポは、イタリア語で「陽気に」という意味の「Allegro」に 「tristamente」を添えています。これは少々特異な事です。まずこの大きな感情の構造を押さえておくことが重要です。

アーティキュレーションの付け方には優雅さが感じられます。「フランス的なエレガンス」といえる、洗練された表現が散りばめられているのです。これは特に第一楽章の随所に見て取れます。こうした「小粋さ」は、怒りの要素が少し和らいだ部分に顕著に現れていて、作品に奥行きを与えています。

プーランクは管楽器向けのソナタを複数書いていますが、クラリネットは特に彼のお気に入りの楽器でした。他の木管楽器のためのソナタと比較しても、クラリネットのためのソナタはより劇的で、明確なアクセントやffなど強い表現指示が目立ちます。

プーランクは初演を前に亡くなっています。私自身はプーランクの死後に生まれましたが、楽譜やプーランクを知る人の言葉から読み取れる私の見解を述べていきましょう。必ずこれを実行しなければいけないという事はありません。あくまで個人的な考えですが、より良い味付けを探してきた私の「スパイス」を紹介します。

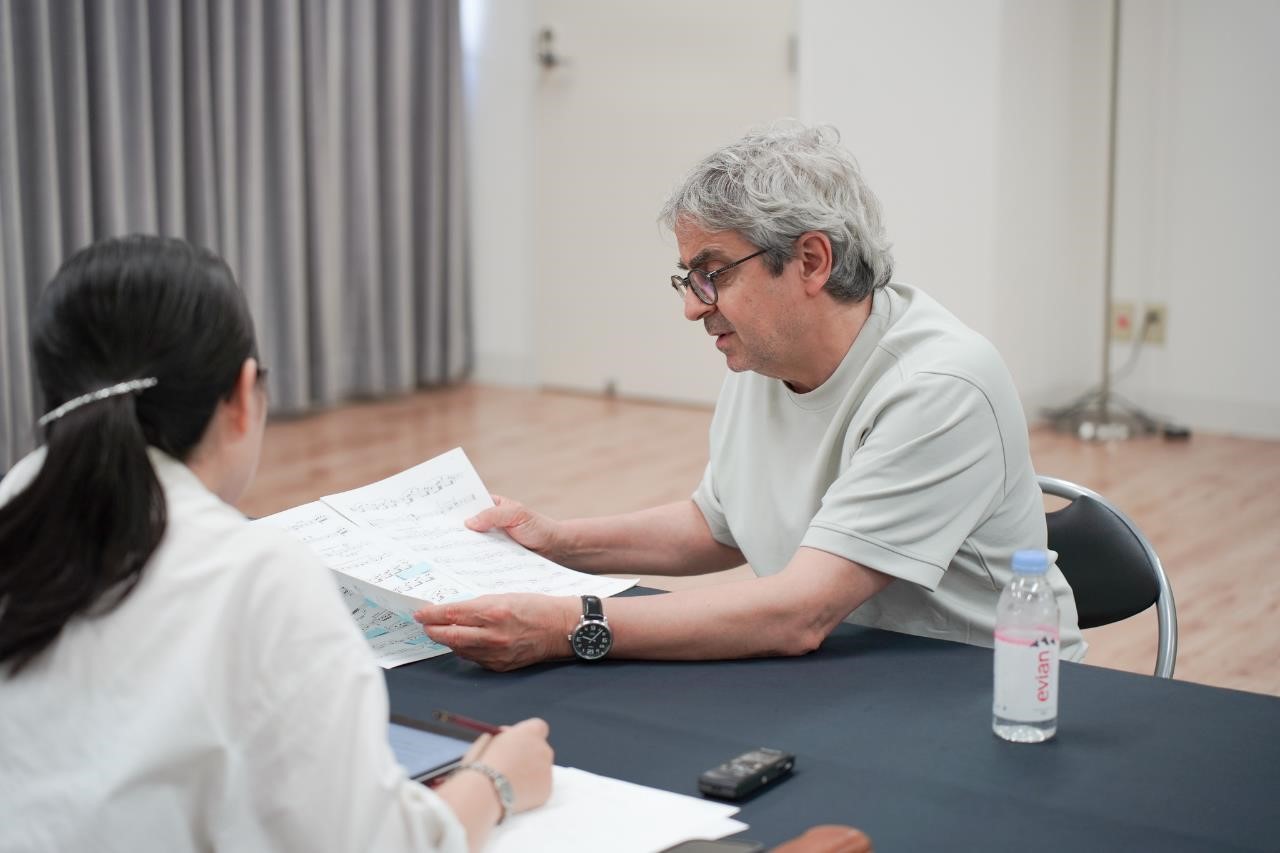

写真:パスカル・モラゲス氏。

取材・執筆を担当したクラリネット奏者の鶴山まどか氏は、かつてパリ国立高等音楽院で同氏に師事した経歴を持つ。取材はまるでレッスンの延長のような雰囲気で、終始和やかに進められた。

第1楽章

第1楽章には抒情的な部分とリズミカルな部分のはっきりとしたコントラストが特に多く見られます。

悲しみは冒頭より強烈に表現されています。強い悲しみは時に怒りを生みます。アクセントを伴うffにピアノが応える様は、心の葛藤。まるで怒りと闘うかのようです。怒りに抗い、何度も挑み、やがて少しずつ心を落ち着かせていく過程がこの序奏で表現されています。

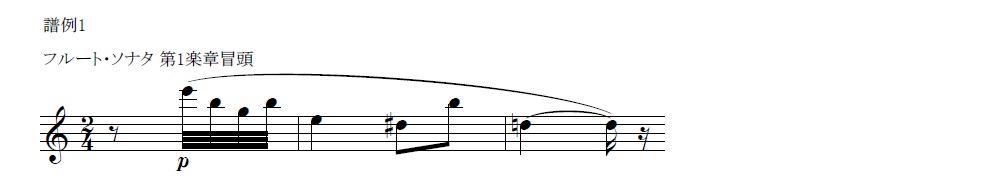

動機はフルート・ソナタ(譜例1)と同じモチーフでその反向形ですが、フルートにおいては綺麗で穏やかであっても、クラリネットでは非常に力強い性格となります。

演奏する時にはしばしばアクセントに気を取られ、その後の音は生気を失いがちです。全ての音をffで鳴らすよう注意しなければなりません。

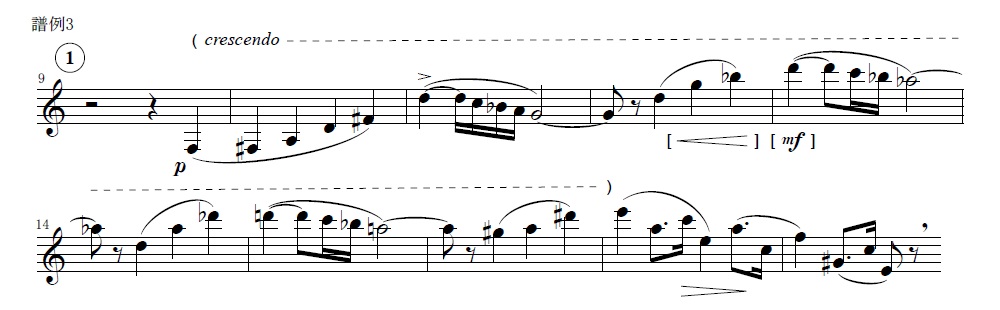

1、2小節目ではスタッカートだった八分音符は、3小節目にはテヌートになっています。(譜例2)

こうした細部のアーティキュレーションもきちんと読み取り、吹き分けていく必要があります。

①からのフレーズは、音量に着目するとpから始まりmfへと発展します。音域も徐々に高くなり、17小節目で頂点に到達するというラインが見えます。つまり長いcrescendoのように演奏します。(譜例3)

音の上下に合わせて二分音符のたびに抜けてしまう演奏をよく聞きます。小さな波を作るフレージングが悪いとは言いませんが、私は緊張感を保ったままにして長いフレーズを作ります。

各モチーフの間には八分休符が添えられ、フレーズの終わりにはカンマもついています。

パリ音楽院でクラリネット科のピアノ伴奏助手を務めていた二コラ・ドゥセンヌの話ですが、「プーランクはrubatoが大嫌いだった」と彼の教授はいつも言っていたそうです。

それを踏まえ、ブレスは音楽の流れを崩さずにとり、毎回テンポを遅くしないように注意します。

ストラヴィンスキーが書いた「3つの小品」にもカンマが多く使用されています。これについて私はブーレーズに質問したことがあります。多くのストラヴィンスキーの音楽を暗記で把握している彼は「あくまで自然なブレスだ」と言っていました。プーランクのクラリネット・ソナタにおけるカンマも同様の事が言えると思います。

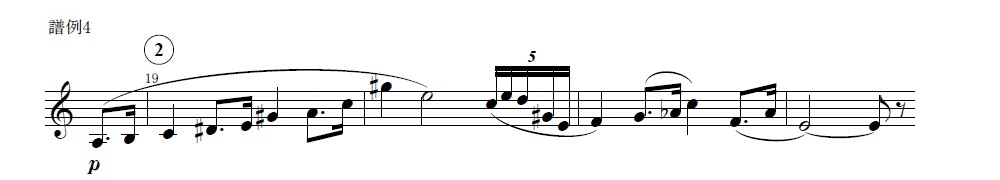

②の始めのフレーズは、前半には長いスラー、後半には異なるアーティキュレーションが付与されています。(譜例4)演奏家は指示されたアーティキュレーションを充分に表現しない事がよくありますが、母音だけではなく子音をはっきりと発音する必要があります。

どうしても付点のリズムを強調したくなりますが、付点八分音符をはずませて減衰すると長いラインが失われフレーズが切れてしまいます。

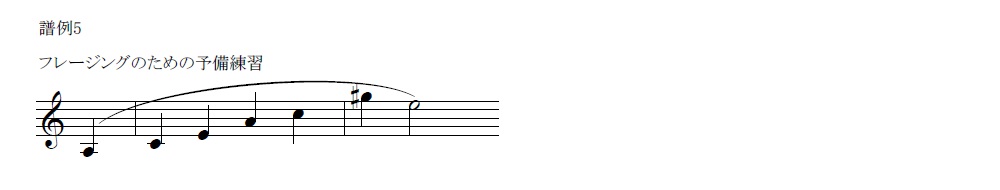

基準になる音を四分音符にして練習してみると、フレーズの方向性が見つけやすくなります。(譜例5)

こうしてフレーズを作ることで、後半の付点のリズム毎のスラーとの違いを演奏できます。

こうした部分がフランスらしい小粋さなのです。このアーティキュレーションパターンは他の部分でも使用されています。

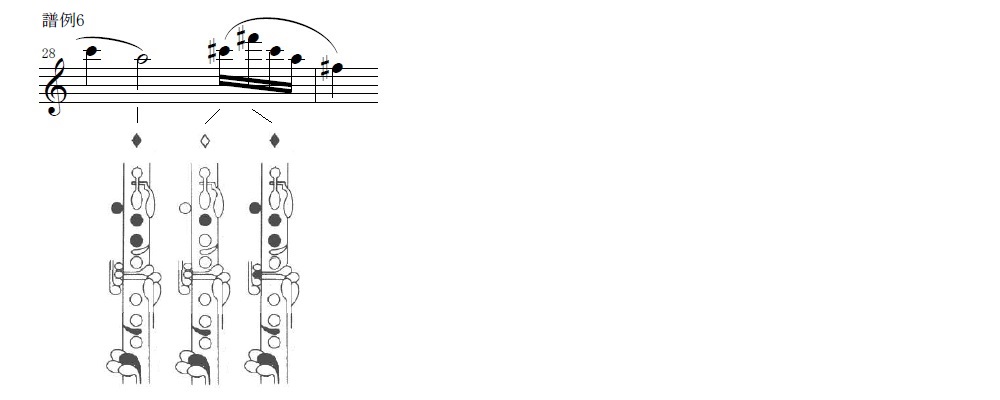

29小節目のアウフタクトは次のような運指を利用しています。(譜例6)

楽器やマウスピース等のセッティング次第ですが、音程を大きく損なわないのであれば、運指を変更しても良いでしょう。

現在私が使っているマウスピースはPlaynickのPuccini Toscaというモデルで、高音域の音程が下がる傾向にあります。そのため、ラの通常の運指に追加で下管のキーを押しても大きな影響はありません。

このソナタに限らず、上第二間のレが出てくる際には次の運指をよく使用します。(譜例7)

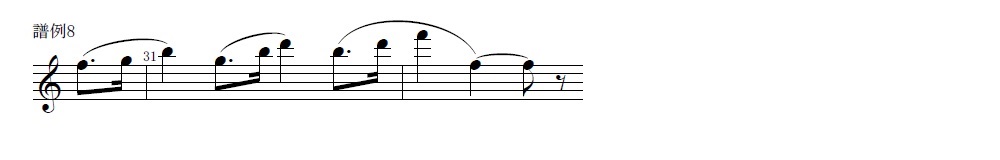

31小節目からのモチーフは上向形ですが付点のリズム毎のスラーになっている事に留意しましょう。(譜例8)

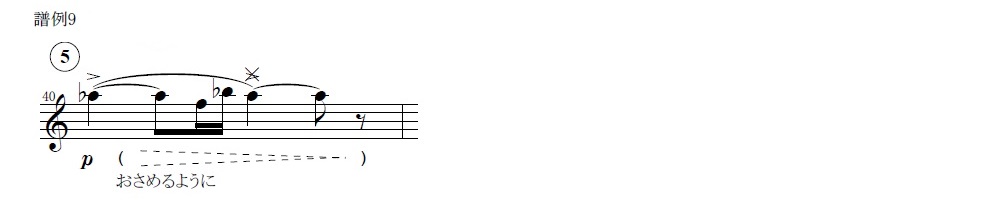

⑤のモチーフは終わりの四分音符にもアクセントを付けがちです。一音目のアクセントの結果として、おさめるように演奏します。(譜例9)

42小節目は焦って急いでしまう事がしばしば起こります。十六分休符を大きくとらえると、その後の十六分音符が詰まって難しくなりがちです。私はここの部分では替え指を使用しませんが、上第三線のミ♭に図のような運指を使う奏者もいます。(譜例10)

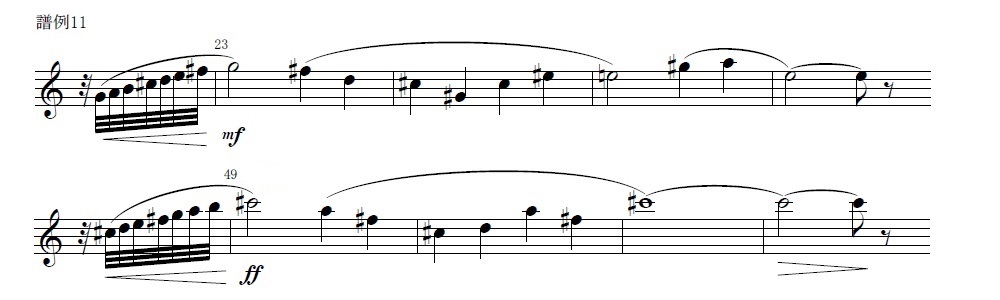

23小節目や49小節目のモチーフはとてもプーランク的です。抒情的で、本当に「歌」である部分です。プーランクは声楽のための作品も多数書いていますね。

49小節目ではffですが、高音域ですから力む必要はありません。がっちりと塗り固めるような吹き方でも良いですが、ドイツ的になってしまいます。唇を僅かに動かし、ヴィブラートをかけます。(譜例11)

61小節目のアウフタクトからはまた序奏のキャラクターが戻り、⑧のTrès calmeから中間部に入ります。

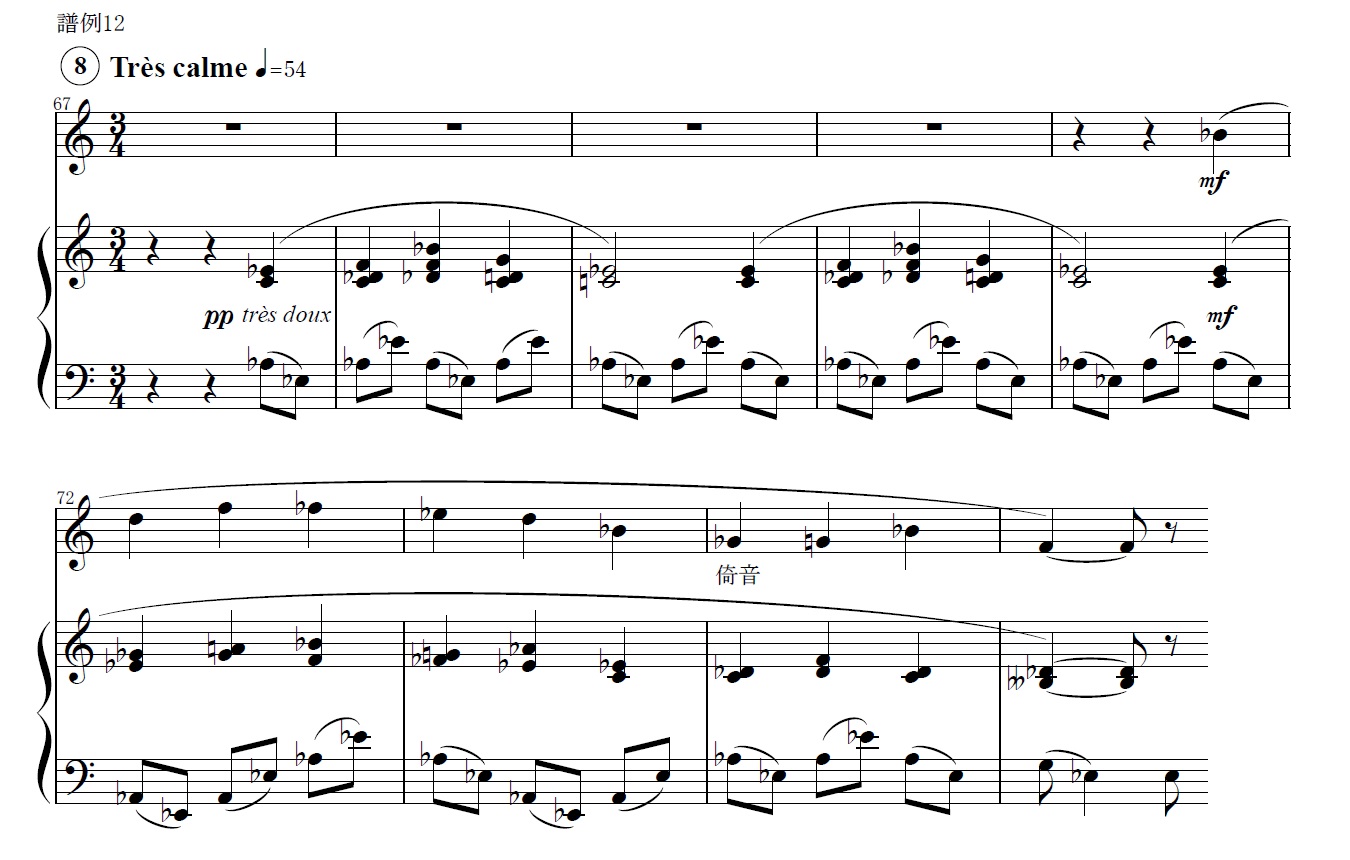

ここで留意したいのはピアノはppで始まるのに対して、クラリネットは出だしからmfだということです。ピアノのような弱音を求めず、一音目からよく響かせる必要があります。74小節目のソ♭は倚音としてフレーズを作ります。(譜例12)

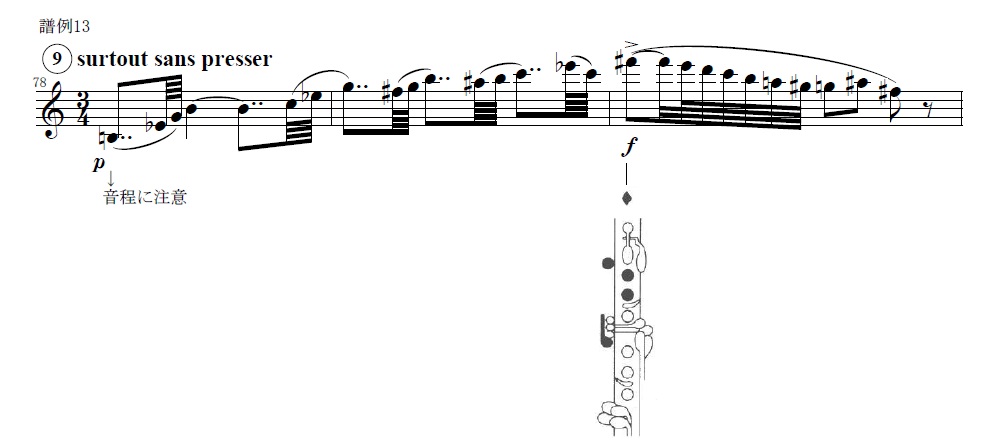

⑨はsurtout sans presserとあるので、拍毎に重みを感じて演奏します。フランス語の表現で「porter la misère du monde sur ses épaules」(世界の不幸を肩に担ぐ)という言い回しがありますが、まさにそういった心情です。

78小節目や102小節目の下第二間のシは高くなりやすいので注意します。80小節目のファ♯の運指はサイドキーを使った運指を使用すると良い響きになる可能性があります。(譜例13)

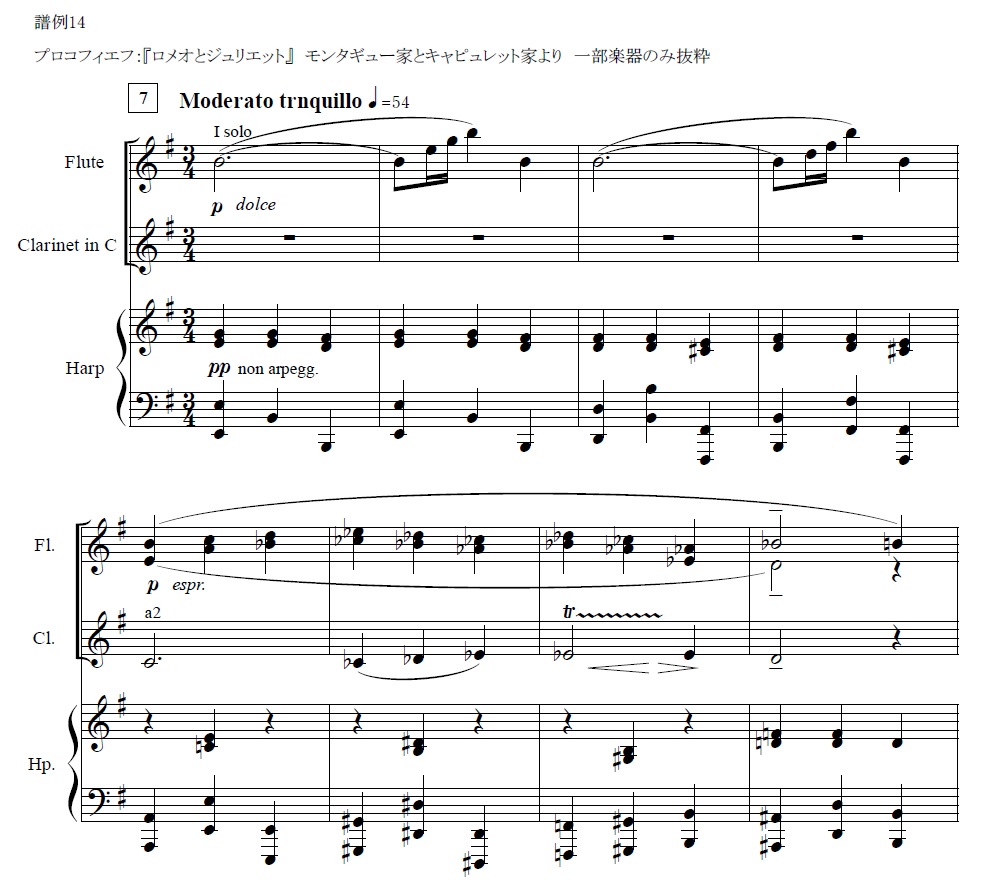

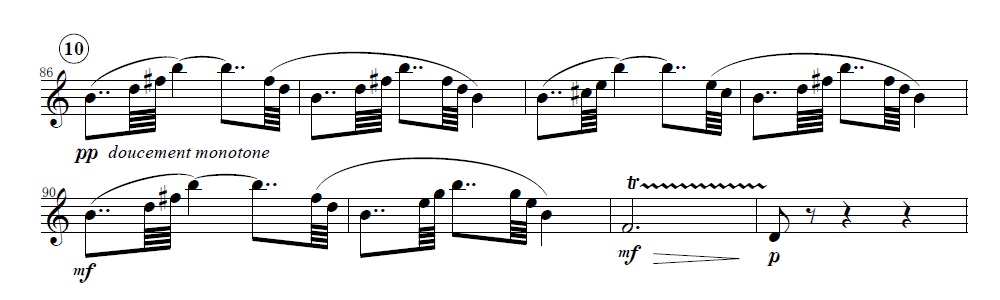

⑩からはプロコフィエフのロメオとジュリエットによく似ています。クラリネットパートのトリルまでそっくりですね。(譜例14)

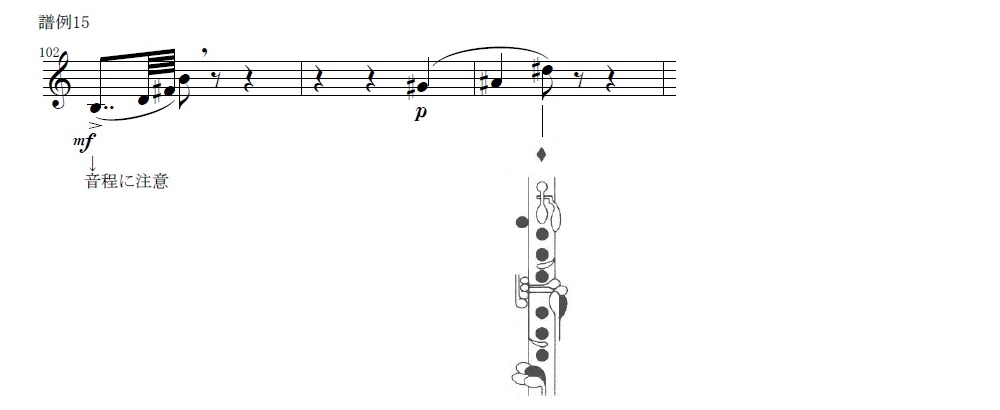

104小節目のレ♯は音程が高くなるのでよくファ♯のキーを足します。完全に押さえず浮かせるようにして調整します(譜例15)

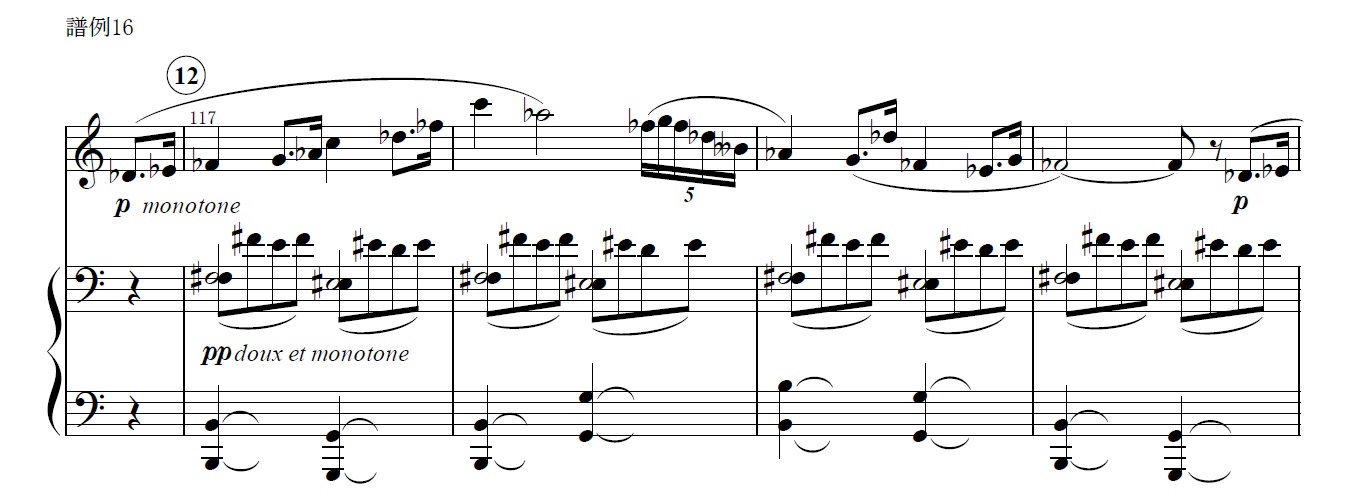

⑪からは再現部なので注意することは①と同じです。⑫ではピアノのバスパートをよく聴くと、まさに葬送行進曲の雰囲気が漂っています。(譜例16)

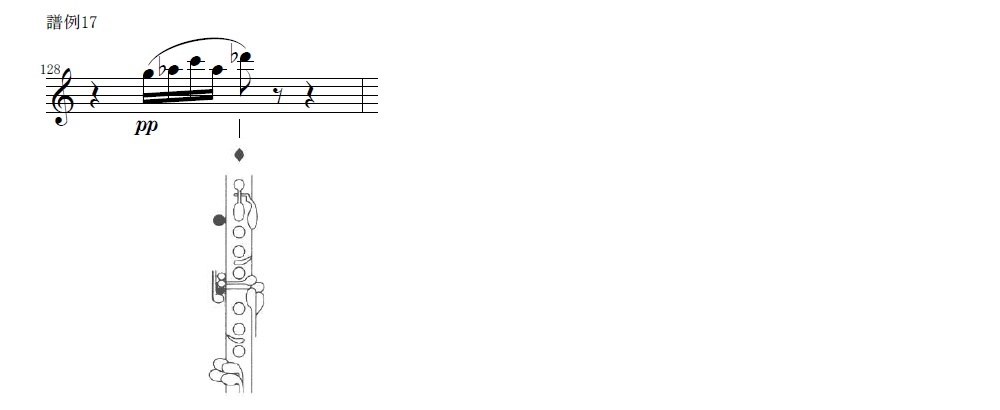

128小節目のレ♭にはサイドキーを使用します。(譜例17)

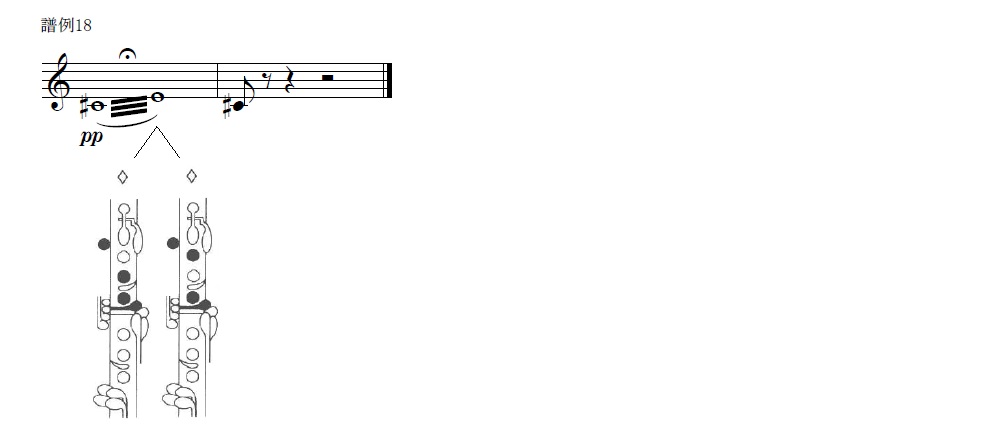

最後のトレモロのミの運指は下記いずれかが使いやすいでしょう。(譜例18)

写真:鶴山まどか氏(左)、パスカル・モラゲス氏(右)。

インタビュー中、「これはあくまで私見ですが」「私のやり方であって、皆に当てはまるわけではありません」とたびたび言葉を添え、謙虚なお人柄がうかがえた。