ミシェル・アリニョン氏 教授法 — クラリネット教育における哲学と実践(目次)

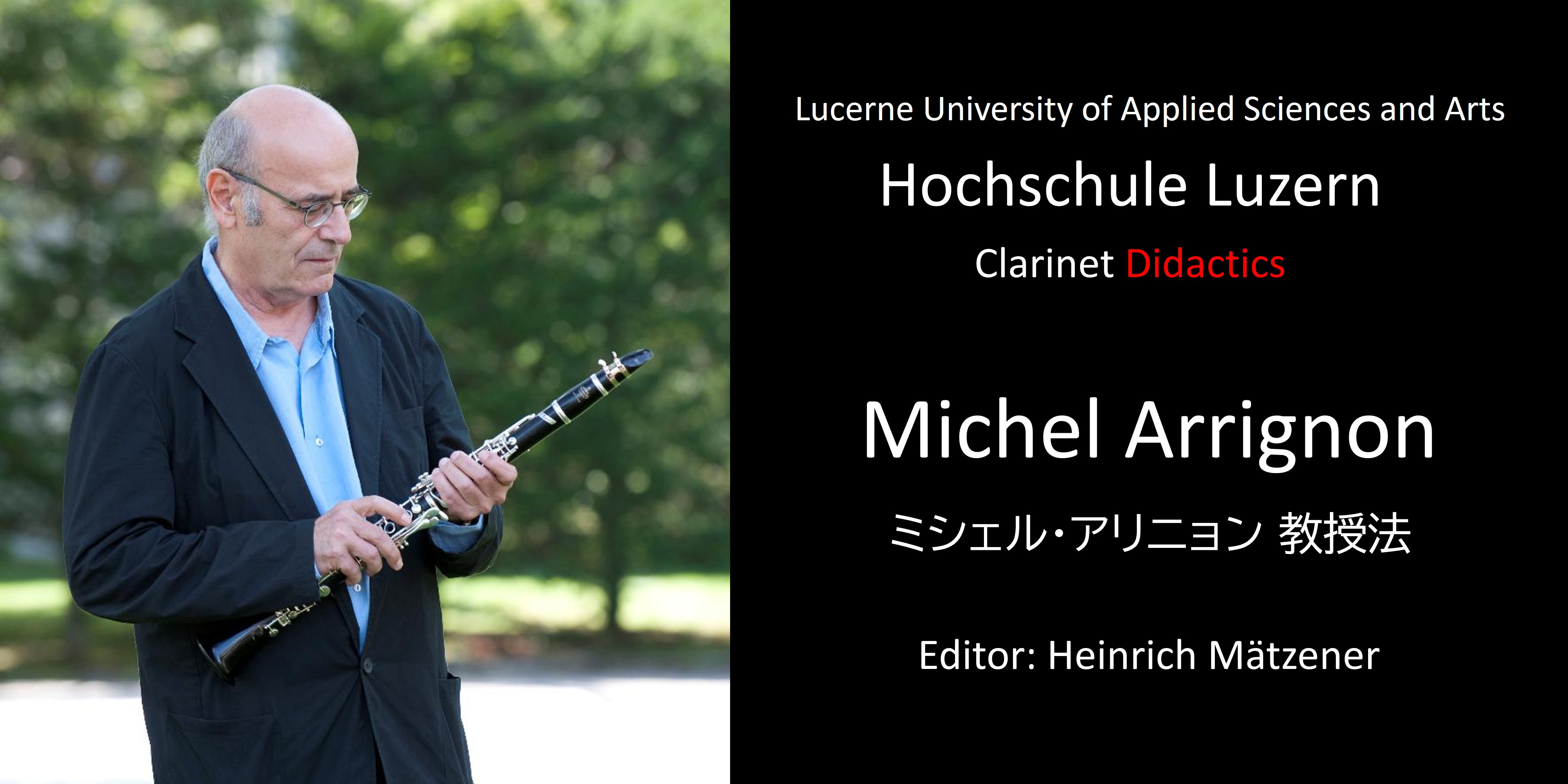

フランスを代表するクラリネットの巨匠、ミシェル・アリニョン氏。氏は演奏・教育・楽器開発の三領域にわたり半世紀にわたって基準を築き、その音色と方法論は今日も世界の教育現場の規範となっています。

本シリーズでは、彼がハインリッヒ・メッツェナー教授(ルツェルン応用科学芸術大学)に2018年に語った教育哲学と奏法理論を、全13章にわたって完全翻訳の形で紹介します。

翻訳公開許可:Heinrich Mätzener氏 および Camille Arrignon氏 / © Haute École Spécialisée de Lucerne (HSLU) – Cladid Wiki.

本稿について

原題:Michel Arrignon – Pédagogie de la clarinette

著者:ハインリッヒ・メッツナー(Heinrich Mätzener)

場所:マント=ラ=ジョリー(Mantes-la-Jolie)

取材日:2018年5月4日

出典:Cladid-Wiki / Haute École Spécialisée de Lucerne

Hochschule Luzern-Musik, étude : “Clarinet Didactics”, auteur : Professeur Heinrich Mätzener

(ルツェルン応用科学芸術大学 音楽学部、研究テーマ:「クラリネット教授法」、執筆者:ハインリッヒ・メッツェナー教授)

本稿は、2018年5月4日、マント=ラ=ジョリにて行われたミシェル・アリニョン氏へのインタビューに基づき、ハインリッヒ・メッツナー教授によって執筆されたものです。

シリーズ構成/目次

※各章は順次公開します。リンクは公開後に有効化されます。

1. クラリネットのフランス学派 « L’école française de clarinette » – à la recherche du canon didactique

1.1 技術的な練習は解釈と結びついている

1.2 音階練習を音楽的に行う

1.3 身体と比喩による指導

1.4 想像力の役割

1.5 すべての理論を知っても身体の使い方で伝える

1.6 模倣によって学ぶ

→ 第1章を読む(/arrignon-pedagogy-french-school/)

2. 呼吸 La respiration

2.1 管楽器を吹くというのは、空気を飲むようなものだ

2.2 息を吸うときの開きを、息を吐くときにも保つこと

→ 第2章を読む(/arrignon-pedagogy-breathing/)

3. 音色の質 La qualité sonore

3.1 流行は変わる

3.2 音可変的な音質を探求する

→ 第3章を読む(/arrignon-pedagogy-sound-quality/)

4. アンブシュア L’embouchure

4.1 二重アンブシュア(ダブルリップ)

→ 第4章を読む(/arrignon-pedagogy-embouchure/)

5. アンブシュア・ライン La ligne d’embouchure

5.1 マウスピースと身体の角度

5.2 声の形成(ヴォカリゼーション):舌は加速装置として働く

→ 第5章を読む(/arrignon-pedagogy-embouchure-line/)

6. デタシェとレガート Le détaché et le legato

6.1 均質性

6.2 レガートとデタシェ:同じアンブシュア、同じ舌の位置を保つ

6.3 反射的なデタシェ

6.4 アーティキュレーションの多様性:舌を使わない発音

6.5 スタッカートが非常に速いとき、テンポ120ではうまくいかない

→ 第6章を読む(/arrignon-pedagogy-articulation/)

※ 2026年2月中旬の公開を予定しています。

7. 指の柔軟性 La souplesse des doigts

→ 第7章を読む(/arrignon-pedagogy-finger-technique/)

8. 音程 L’intonation

8.1 音程は音楽表現の手段

→ 第8章を読む(/arrignon-pedagogy-intonation/)

9. 現代奏法 Les techniques contemporaines

9.1 スラップ・タンギング

9.2 グリッサンド

9.2.1 エディソン・デニソフのソナタ

9.2.1.1 第1楽章のグリッサンド

9.2.1.2 第2楽章のテンポ

9.2.1.3 解釈

→ 第9章を読む(/arrignon-pedagogy-contemporary/)

10. 複音(マルチフォニックス) Les multiphoniques

10.1 仕組みと生成原理

10.2 アンブシュアと気流の制御

10.2.1 教育的アプローチ

→ 第10章を読む(/arrignon-pedagogy-multiphonics/)

11. エスクラリネット(小クラリネット) La petite clarinette

→ 第11章を読む(/arrignon-pedagogy-eb-clarinet/)

12. 楽器・マウスピース・リード L’instrument, le bec et l’anche

12.1 内径、音質、そして音程

12.2 マウスピース リード

→ 第12章を読む(/arrignon-pedagogy-gear/)

13. 結論 Conclusion

→ 第13章を読む(/arrignon-pedagogy-conclusion/)

公開ポリシー(翻訳方針)

本ページは Cladid-Wiki 掲載「Michel Arrignon — Pédagogie de la clarinette」の日本語公式翻訳版です。

・原文の段落構成と語順を尊重し、内容の正確性を最優先としています。

・専門用語は、日本の音楽大学などで一般的に用いられる表記に統一しています(例:アンブシュア/デタシェなど)。

・必要に応じて、理解を補う脚注や補足を最小限に加えています。

翻訳・編集:ビュッフェ・クランポン・ジャパン編集部

翻訳公開許可:著者Heinrich Mätzener氏 および Camille Arrignon氏

© Haute École Spécialisée de Lucerne (HSLU) – Cladid Wiki.

公開スケジュール

2週間ごとの頻度で章(または統合章)を順次公開予定です。

- ハインリッヒ・メッツェナー教授(Heinrich Mätzener)は、スイスのクラリネット奏者。 ハンス・ルドルフ・シュタルダー、ギィ・ドゥプリュ、ロバート・マーセラスらに師事し、チューリッヒ(クラリネットおよびオルガン)、バーゼル、パリ、シカゴで研鑽を積む。 国内外のコンクールで成功を収め、国際的な演奏活動を行うなど、芸術的に多彩な音楽家としてのキャリアを築く。 研究者としては、ルツェルン応用科学芸術大学の准研究員として、楽器奏法と歴史的奏法を、生理学、歴史学的観点から研究するプロジェクトを2024年まで担当した。