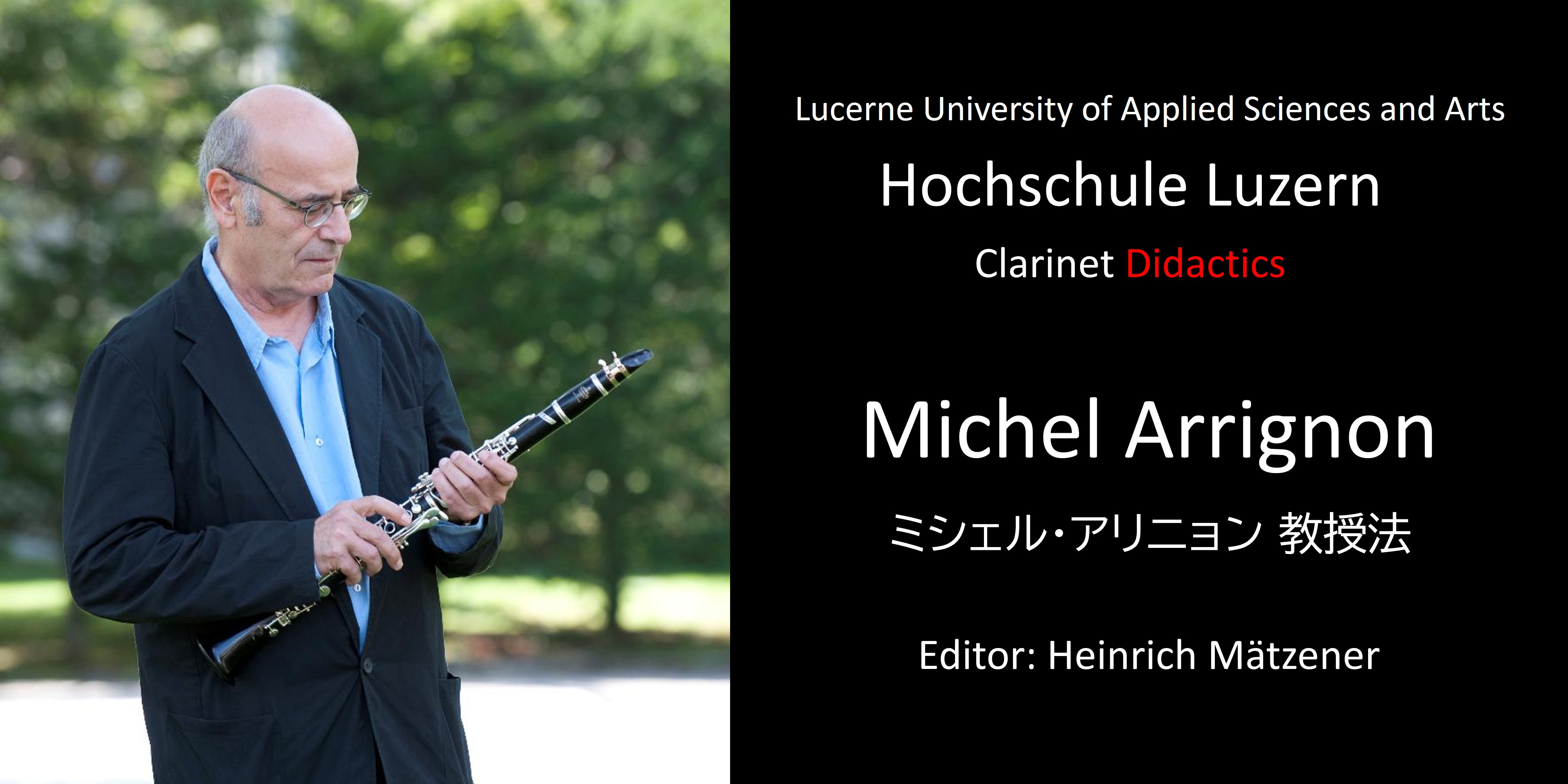

ミシェル・アリニョン氏 教授法 第1章:クラリネットのフランス学派 — 教育的規範を探して

「フランス学派」と呼ばれる演奏伝統は、どのような教育観に支えられてきたのか――。序章となるこの章では、ハインリヒ・メッツェナー氏の問いかけに応じて、ミシェル・アリニョン氏が自身の指導経験を語ります。技術的な練習と音楽的な解釈の関係、音階練習のあり方、比喩や身体感覚を用いた指導、そして模倣から始まる学び。氏の言葉のひとつひとつに、長年の演奏と教育に裏打ちされた思考と実践が映し出されています。

※本記事は、Cladid-Wiki(Haute École Spécialisée de Lucerne, HSLU)に掲載された

「Michel Arrignon — Pédagogie de la clarinette」

(執筆:Heinrich Mätzener/2018年5月4日・マント=ラ=ジョリー)の

公式日本語翻訳版です。

著者 Heinrich Mätzener 氏および Camille Arrignon 氏の許可のもと、

ビュッフェ・クランポン・ジャパンが翻訳・編集を行っています。

HM:フランス学派のクラリネットというと、その卓越したヴィルトゥオジテ(技巧)、指の軽やかなテクニック、そして明晰で語るようなアーティキュレーションにおいて卓越しています。フランス学派では、各レッスンの最初にまずテクニックの練習を行い、そのあとで解釈に進む、というのが一般的なのでしょうか?それとも、今日では、まず作品(レパートリー)そのものに取り組み、必要に応じて技術を学んでいく方が良いとお考えですか?

1.1 技術的な練習は解釈と結びついている

Le travail technique est lié à l’interprétation

MA:私は、技術は解釈と非常に深く結びついているので、両方を同時に行う必要があると思います。たとえば、少し難しい速いパッセージを練習するときでも、そこにすでに音楽的な意味を与えることで、技術的にもやりやすくなることに気づきます。ですから、音楽的な意味を持つこと――それが常に最優先の関心であるべきなのです。たとえテンポが遅いときでも、それは変わりません。

学生たちは、たとえ練習してきても、ときに不安を感じます。コントロールが効かず、どこかそわそわしてしまう。――あなたもこの問題をご存じですよね!そんなときに、こう言ってあげるといいんです。「ねえ、この部分をもし歌うとしたら、そんなふうには歌わないでしょう?」要するに、私はこう思います。技術的な練習はもちろん必要です。しかし、それを最初から音楽的な結果を意識して取り組めば、ずっと容易になるのです。

1.2 音階練習を音楽的に行う

Travailler la technique musicalement

HM:それでも、音階とか、音程の練習は――やっぱり欠かせないものですよね。

MA:ああ!それも、もちろん大事ですよ!

もうずいぶん昔のことですが、私がオルレアン音楽学校で教えていた頃――小さな生徒たちがいて、私は彼らに音階や練習曲をやらせていました。こんなことを言うと、少し古臭く聞こえるかもしれませんが、必要なことです。

そして、とても大切なのは――どうやってそれを吹くか、ということです!たとえば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」を吹くときに、それを美しいフレーズとして演奏しようと心がけるなら、動画を眺めながら漫然と「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」と吹いているのとは、まったく違います。私の言っていること、分かりますか?――音を一つでも吹いた瞬間から、それはもう音楽です!

1.3 身体と比喩による指導

Contourner les termes techniques avec des images

HM:これから演奏しようとする音の高さを意識し、内的な聴覚で旋律を追うとき、私は声帯のまわりにある種の活動を感じます。それが、音の出だしをより確実にしてくれるのです。この現象について、学生にも説明し、解剖学的な観点から話すべきだと思われますか?

MA:あなたや私のような者は、それをよく理解しています。けれど、それを学生にそのまま言葉で伝えるのは……。言葉を少し言い換えて、つまり、迂回して説明したほうが彼らには伝わりやすい。たとえば、さきほど母音の発音の話をしましたね。舌の動き、「ch…ch…ch」、それから「oooiiiooo」、そうしたものも、演奏のしやすさに影響する。これは具体的で、話してよいことです。

私はとても実践的な指導をします。というのも、1964年にパリ音楽院に入った当初、私はクラスの仲間に比べて技術的に大きく劣っていたのです。私の演奏は、聴いていて心地よい、という長所はありましたが、実際には、たとえばタンギングもうまくできなかったし、他の学生ほど速く吹くこともできませんでした。その経験から、私は身体技術というものを広い意味で深く理解しようと努めたのです。そのおかげで、今はそれを説明することができます。けれども——私はあくまで比喩でしか語りたくありません。

先日、フランス国立管弦楽団の指揮者、エマニュエル・クリヴィヌの言葉を耳にしました。彼はこう言いました。「偉大な巨匠の絵画を見たとき、どうやって描かれたかなんて知りたいとは思わない。」まったくその通りだと思います。大切なのは「どう作られたか」ではなく、感じることです。だから、教師というのは、「自分が技術的に感じ取っていることを、誰にでも理解できる言葉で言い表すことはできないのです。」と心得ておくべきなんです。だからこそ私は、これまでお話ししてきたように、比喩や擬音、誰にでも伝わる言葉で説明します。

HM:でも、先生はご自身の身体の中で何が起こっているか、よく分かっていらっしゃいますよね?

MA:ああ、ええ、私はよく分かっていると思います……。

HM:つまり、いまおっしゃったことはとても重要ですね。教えるということは、自分の技術的な感覚を理解したうえで、

それを比喩によって包み込むことなのですね。

MA:その通りです!

HM:――そして、演奏し、音響的な現象を生み出すその動きを示すのですね。

MA:いまのあなたの言葉で思い出しました。さきほど音の高さの話をされましたね。私はかつて、オーケストラでヴァレーズの《オクタンドル》を演奏したことがあります。

HM:ああ、小クラリネットのパートですね。第2楽章の冒頭(→参照:「小クラリネット」の章・後日公開予定)の部分でしょう?

MA:そう!その最初の音、E♭クラリネットを吹くとき、直前のB♭クラリネットからどう移るか。

HM:音の高さのイメージを切り替える必要があります。指使いのレ(右手レ3)と、フルートより1オクターヴ上の長7度にあたる音の高さのイメージを組み合わせて、E♭クラリネットに合わせて調整するのです。

MA:そうです!もしその音が頭の中にないと、吹くことはできません。たとえば、初心者が左手でレ1を吹いていて、「ラ2を出して」と言われたとします。指使いは同じで、キー12(レジスターキー)を加えるだけ。でも、それでも音が出ないことがある。ちゃんと動作はできているのに、頭の中でその音が聞こえていないから、出ないんです。

HM:この現象がどのように起こっているのか、私にはよく分からないのです。説明することもできません。なぜなら、想像力は、私たちの声帯が実際に歌うことのできる高さよりも、さらに上へ行ってしまうからです。そして声帯というのは――あなたが先ほど空気の速度について説明されたように――物理的な器官です。けれども、小クラリネットで高いソを吹くための想像というのは、私には決して歌うことができない領域にあります。そして、もしその音を内的に(頭の中で)聞くことができなければ、私はその音を吹くことも決してできないのです。

1.4 想像力の役割

Animer l’imagination

MA:ここでは、まさに想像の領域にいるのです。それだけのことです!それは、たとえば画家の想像力と通じます。画家が、はじめて新しい色を発明したり、新しい技法を発明したりする――それと同じことなんです。印象派の画家たちのことを考えてみてください。彼らは、すべてを想像の中で創り出し、そのあと、それを自分たちの絵画技法で形にした。

たとえば、小クラリネットで出す高いソの音――それはまず、「非常に高い何か」なんです。どうやってその音を見つけるか?それは、想像することから始まる!これは単に技術の問題ではありません。しかし、もし頭の中で、その一オクターヴ下の音から連想するようにイメージすれば、ずっと楽に出せるようになります。もちろん、それはすぐにできることではありません。でも、あなたも私も――それはよく分かっていますね!

HM:ええ、それはとても難しいことでもあります。なぜなら、それはいくつもの要素が組み合わさっているからです。

その音を吹くために必要なあらゆるものを身体で感じます。けれど、それを「知る」となると――アンブシュアの保持のしかた、舌や喉の位置、最初の段階での開き具合など、さまざまな条件が関わってきますからね……。

1.5 すべての理論を知っても身体の使い方で伝える

Connaitre toute théories, mais transmettre le jeu par la gestique

MA:身体の使い方(gestique)というのは、とても大切なことです。特に、子どもたちを教えるとき、あるいは、あまり自信を持てない学生に対しても。私の考えでは、身体の使い方を理屈で説明しすぎるのは避けるべきです。演奏は身体そのもので語るものです。身体の動きを言葉で固定してはいけません。理論に傾きすぎても、身体の表現が誇張されすぎてもいけないのです。

HM:ええ、それが固さを生む危険がありますね。私はよく考えるんです。たとえば、将来教師になる人たちに「楽器指導法」の研修をするときなど。彼らは自分の身体の中で何が起こっているかを理解しておく必要があります。

でも、子どもたちに教えるときには、ただよく観察しながら導いてあげるだけでいい。解剖学を持ち出して長く話す必要なんてありません。演奏の中で技術を伝えることができれば、それが成功です!

MA:まったくその通りです!

HM:身体の動きの組み合わせはとても複雑で、それを言葉で説明しようとすると、すぐに迷路に入り込んでしまいますね。

1.6 模倣によって学ぶ

Apprendre par l’imitation

MA:私は、あなたが今おっしゃったように、人はまったく自然なかたちで学ぶものだと思います。なぜなら、最初は――模倣から始めるからです。私は最初の先生のことをよく覚えています。とてもシンプルな人でした。彼は手本を見せて、こう言うんです。「ほら、こうだよ。さあ、同じようにやってごらん!」それだけの、非常に簡潔で、ごく基本的な教え方でした。私が、あのとき何がどう機能していたのかを理解したのは――ずっと後になってからです。

教師というのは、物事がどう成り立っているかを知っています。でも、自分が後になって理解したように、同じやり方でそれを説明することはしません。アルファベットを学んでいる人に、ヴェルレーヌやハイネの詩を分析させることはしませんよね。まずは「B.A. BA(基本のき)」から教えるんです。そして、そこから物事の順序を整えていく。――私の言っていること、分かりますか?

HM:ええ! よく分かります!

(参照:均質性の章、および結論 ※後日公開予定)

原文:Michel Arrignon — Pédagogie de la clarinette(Cladid-Wiki / Haute École Spécialisée de Lucerne)

執筆:Heinrich Mätzener(2018年5月4日/マント=ラ=ジョリー)

日本語訳・編集:ビュッフェ・クランポン・ジャパン

翻訳および公開は、Heinrich Mätzener 氏および Camille Arrignon 氏の許可に基づいています。

このページは 「ミシェル・アリニョン教授法 — クラリネット教育における哲学と実践」 シリーズの一部です。