クラリネットに生きる、二人の道 ── 青山映道 × 藤井香織

野球少年から世界をめぐる音楽家へと歩んだ青山映道氏。一方、高校吹奏楽部から出発し、ベルギー留学を経てアンサンブルや教育活動に幅を広げた藤井香織氏。ともに〈ビュッフェ・クランポン〉を愛用し、バスクラリネットの魅力を深く追求する二人は、夫婦でもあり、良き音楽仲間でもあります。本インタビュ一では、それぞれの出会い、学び、そして演奏活動の現在地を語っていただきました。

バスクラリネットと共に歩む、夫婦奏者の軌跡

野球少年と吹奏楽少女 ― クラリネットとの出会い

まず、お二人がクラリネットに出会ったきっかけを教えてください。

青山:部活が終わってからでも野球をして遊ぶ程好きだったのですが中学一年時に健康上の理由で運動禁止となり、導かれるようにバットからクラリネットを手に持つ事になりました(笑)。

顧問の濵田先生はクラリネットでアメリカ留学された方で、部室にはモーツァルトからブラームス、ウエーバー、ストラヴィンスキー、ジャスまで録音や楽譜が揃っていました。目の前でも演奏してくれたのでクラリネットに魅了され、休憩時間も部室に通い詰め吹いていました。

藤井:私は高校でクラリネットに出会いました。母が音楽教師だった影響でピアノを習い、音楽も大好き!しかし中学校まではバレー部でボールを追いかける毎日でした。3年生の時光ヶ丘女子高校の定期演奏会を聴いて「自分もやりたい!」と飛び込んだ吹奏楽部はコンクールで全国大会を目指す強豪校でした。とにかく練習・練習の毎日でしたが、中学校時代にバレー部で鍛えた体力と負けん気で乗り切れました。光ヶ丘では第一線で活躍している先生方が個人指導に来てくださり、大浦綾子先生には月に一度部室でレッスンを受けていました。卒業後に音楽の道に進む生徒も多く、仕事の現場で卒業生の方と顔を合わせる事が多いです。

プロ奏者を志し、留学された経緯を教えてください。

青山:先生になるという約束で母を説得し大阪教育大学教育学部芸術専攻音楽コースへ進学しました。教育実習を終了すれば教員免許が取れるところまでは単位を取ったのですが、演奏家になると心を決め、大変失礼な話ですが、母校へ実習申請の取り下げの為お詫びに行きました。ベルリンから帰国し、…恐らく僕の行く末を心配した長兄に、ドイツの伝統的な奏法を徹底的に訓練してもらい、さらに音楽表現の側面から楽器に取り組む事が重要だと、ホロヴィッツやパバロッティ、パールマンなど世界の音を教えてもらいました。

大学卒業後、浜松で開催されたイーストマン音楽学校夏季セミナーで奨学金を獲得できアメリカへ渡る道が開けました。

藤井:私は高校の3年間だけでは学び足りず、名古屋芸術大学の竹内雅一先生に師事し、同大学へ進学しました。先生には基礎からクラリネットのレパートリーまで幅広く教えて頂きましたが、印象に残っているのはソルフェージュの訓練でヘ音記号やカヴァリーニのエチュードをinCに読み替えて演奏する事など、当時は何故必要か分からず途方に暮れ、泣きながら取り組みましたが、後々グランパルティータのFgパート(inCでヘ音記号)を初見で演奏出来た事がオーケストラのエキストラの仕事を頂けるきっかけとなりました。卒業後の進路を模索していた時にヤン・ギュンス先生がマスタークラスの為来校され、「ベルギーに勉強しに来ない?」とお誘いいただいたのが転機。竹内先生もベルギー・アントワープ王立音楽院への留学されていた事もあり、強い縁を感じ留学を決意しました。

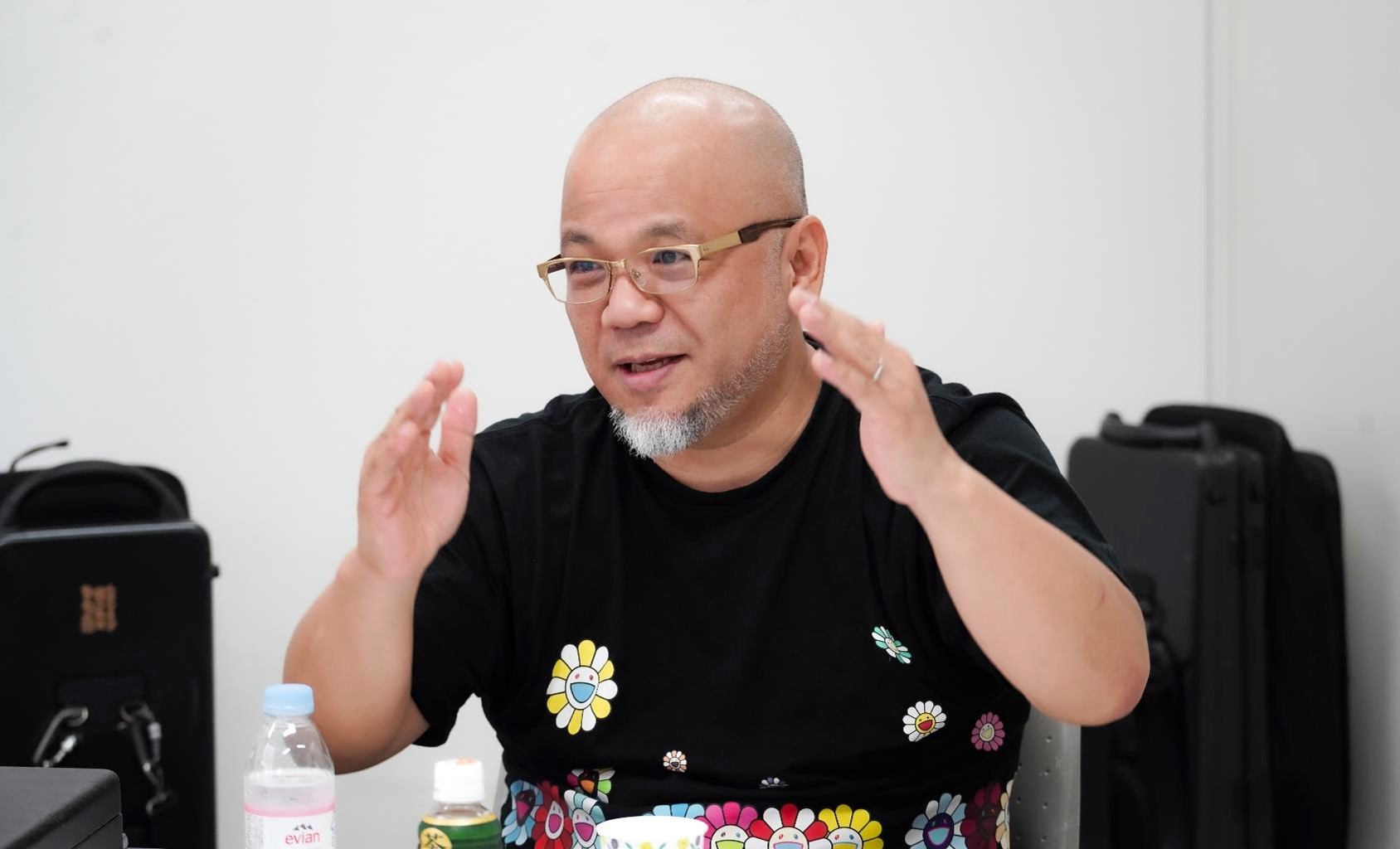

写真左から青山映道氏、藤井香織氏

世界へ ― アメリカとベルギー

青山さんは、まず渡米してロチェスター大学イーストマン音楽学校に留学されましたね。師事されたケネス・グラント先生はどんな先生だったのでしょう?

青山:グラント先生はとても教育熱心でユーモアのある方。僕の真横から穴が空くほど観察し、指の上げ下げ、息遣い、表現方法などのレッスン、時には窓の側で踊る様に音楽を表現してくれたり、最終年は毎週7時間近く徹底的に指導頂き僕にとってアメリカの父の様な存在です。

その後はベルギーへ。なぜアメリカからヨーロッパに渡られたのでしょうか。

青山:アメリカから帰国した翌年、国際クラリネット・フェスティヴァルin TAMAに”クラリネット四重奏団アンサンブル・ソノリテ”で出演しました。そこでヤン・ギュンス先生とお会いし、「ヨーロッパで勉強したいんです」と相談したところ「バスクラリネット奏者になるなら良いよ」との言葉で次月ベルギーへ。しかしアントワープ王立音楽院でマスタークラスに訪れたパスカル・モラゲス氏にも一聴き惚れし3か月に渡り電話をかけ…今思えばやんわり断られていたという事なんでしょうが…2年間プライベートでレッスンを受けること許され、結果的にクラリネットとバスクラリネットどちらもベルギーで学ぶ事ができました。

藤井さんはベルギーでいかがでしたか?お二人が出会ったのもベルギーでしょうか。

藤井:ベルギーと言えばチョコやワッフル、ビールが思い浮かびますが、実際に行ってみると隣国との距離感が近く、クラリネットで他の国の講習会やレッスンにも足を運びやすい環境でした。実際にフランスにレッスンや講習会を受けに行ったり、コンクールやコンサートを聴きにドイツやオーストリアまで足を伸ばしたりと色々な体験をしました。

大学までは吹奏楽やクラリネットアンサンブルにおける役割が全てでしたが、ギュンス先生の元で先生のために書かれた作品を含む多くの独奏曲や室内楽曲を勉強する事でバスクラリネットのイメージは大きく変わりました。作曲家を目の前にして演奏する機会、アドバイスを貰えるなど、とても貴重な経験もできました。音楽院ではオーケストラ・スタディにも重点が置かれ、実際にオーケストラ・スタディーのみの試験もありました。

映道さんは私が音楽院3年生の時留学してきました。彼はコミュニティを広げるのがとても上手ですぐ日本料理の板前さんと仲良くなり、映道さんを通してバレエダンサー、美術アーティストからダイヤモンドの宝石商の方まで色々な職種の方と交流出来たのはとても良い思い出です。

青山さんもギュンス先生に学ばれましたね。

青山:ギュンス先生はキャリアの全てをオーケストラのバスクラリネット奏者として活躍された“ザ・ヨーロッパ”という方。「私たちはこのように演奏してきたんだよ」と。レッスンではとにかく「歌う」ことを重視し、実際僕が吹いている時でも横で歌ってくれました。

基本的な奏法に加えて現代奏法も指導して頂きましたが、自宅にお伺いしたとき地下スタジオに連れて行かれ、「この中から好きなものを持っていって勉強して良いよ」と。その量は凄まじく、左の棚にはオーケストラのレパートリー、真ん中の棚には室内楽、右の棚にはソロ、世界中から送られてくる新譜は棚に収まり切らずに床に積み重ねられていた事もヨーロッパの伝統の体現者としてのギュンス先生の記憶として鮮明に残っています。

ベルギーにはどのような学派があるのでしょうか。

青山:ベルギーは公用語がオランダ語、フランス語、ドイツ語の3カ国語、そして英語が通じるので様々な響きが混在しています。ドイツから帰って来るとフランス的な柔らかさ、フランスから戻ってくるとドイツな堅実さを感じる言葉、食べ物、建築物などの印象を受けますが、クラリネットにおいてドイツ、フランス、アメリカなど特徴的な奏法と表現スタイルの作品を演奏する際、柔軟に表現することこそがベルギー流派と定義できるかもしれません。

藤井:全体としては古楽器の伝統も重んじていて古典派のスタイルを再発見し研究するグループもありましたし、ベルギー政府からの潤沢な予算により作曲家とアンサンブルを支援し新作を披露するプログラムも積極的に行われていました。

青山:音色の観点では、〈ビュッフェ・クランポン〉“トスカ”の登場が衝撃的で、フランス的な明るい響きに加えドイツ・ブラームス的な深みも表現できるようになり、更に同時期にドイツでフランスのマウスピースやリガチャー、リードなどが使用される様になり音色の「共通語」が生まれつつあったと思います。

お二人は留学中、バセットホルン・トリオを?

藤井:はい、私は“バセット・トリオ”自体を見たことがなかったのですが、ギュンス先生がプランニングしてくださって。音楽院所有の〈ビュッフェ・クランポン〉のバセットホルンを使いましたが、とても良い楽器でした。

どのような経緯で結成されたのでしょうか。

青山:先生の鶴の一声ですね。バセットホルンは特にモーツァルト作曲のレクイエムで重要な役割を与えられる楽器ですが、なかなか実際に手にとって演奏する機会がありません。

バスクラリネットは非常に優秀な楽器で特に“トスカ”により完成したと言って良いと思います。対してバセットホルンは機能的不安定さゆえに生じる“はかなさ”が美に繋がると言えると思います。本番で使用するにはトライ&エラーの積み重ねが必要で、響きの作り方、正しい音程によるソルフェージュなど一筋縄ではいかない楽器です。

藤井:モーツァルト<レクイエム>はクラリネットでやることもありますが、やはりバセットホルンでやると響きも難しさも全然違います。先生がバセットホルン・プログラムを考えたのも、こういうことを勉強させたいという意図だったのだと思います。モーツァルト没後記念年にはイギリス・オックスフォードでの演奏会も企画してもらいました。

外音が届かない塀に囲まれ煉瓦造りの建物でバセットホルンが響くと14世紀にタイムスリップした様でした。ベルギー国内でも5〜6カ所巡るツアーも組んでいただき、モーツァルトのディヴェルティメントから、高音域も多く要求される現代曲まで幅広く取り組みました。この様な経験をさせて頂いてバセットホルンという楽器に親しみを持てました。日本に戻ってからもモーツァルト、メンデルスゾーンなどでバセットホルンの演奏依頼のお話しが来ると毎回本当に嬉しいです!

写真:青山映道氏

「ベルリン留学中だった兄に『学校の先生ではなく、やはり演奏家を目指したい』と手紙書きました。兄が帰国した時にはこっぴどく叱られました(笑)。」

日米欧の音楽文化とスタイルの違い

日本、アメリカ、ベルギーで、求められる演奏はどのように違いますか?

青山:世界的ソリストやJAZZレジェンドから漠然と自由なパフォーマンスこそがアメリカ的だと思っていましたが、実際は(ジャズであっても)アカデミックな理論分析とリズムの正確性、音の純度を求められました。一方ヨーロッパでは伝統と音楽の流れや揺らぎが優先される傾向があると思いますし、音に雑味があっても表現に生かされているのであれば許容されると思います。日本は音色、バランス、音程、スタイルを踏まえた形式美、さらにその再現性が求めらる様な気がします。

藤井:私が留学してまず驚いたのは客席の空気感です。多少のミスがあっても「いい音楽だった」と受け止めてくれる大らかさがありました。ベルギーでは正確さ以上に「何を表現するのか」が大切だと実感しました。先生方もよく歌い、「コンサートでどんな空気を出したいか」が常に問われた。勿論正確に吹く事、間違えない事というのは重要な事でその為にも練習は重ねるのですが、正しさに加えて“その場の雰囲気をどう創るか”を大切にするようになりました。

優秀な学生は、海外ではどのように育っているのでしょうか。

青山:イーストマンでの勉強量は凄まじかったです。例えば音楽史では教科書二冊に加え、毎週二冊読み、レポート作成。試験は記述と論文提出といった感じで、それが音楽理論だけでも6科目ありますから。一方で実技レッスンで先生が学生に本音でアドバイスするのは、確固たる信頼関係が構築されてからで、それまでは個々人が自由に演奏し、先生は見守るというスタイルで、トータルでは詰め込み型と選別型のコンビネーションでした。

パスカル・モラゲスさんのレッスンではフランスの代表的レパートリーのみ厳選し、先生の演奏を完コピするつもりで臨みました。「俺がリードミスしたらお前も同じところでミスするな」と言われたことも何度もあります(笑)。「コンセルヴァトワールではメカニックを完成させてくれるとても素晴らしい先生に師事する事ができた」「音楽はパリ管弦楽団入団後バーンスタインやバレンボイムなど素晴らしいマエストロから学んだ」「バーンスタインが指揮台に立つと、椅子に深く腰掛けてなんか居られなかったよ」といった言葉が心に残っています。

日本の教育スタイルは「詰め込み型」と評される事が常ですが、実質的には「底上げ型」で、教育システムの優秀さ、指導者の熱心さは類を見ないと思います。現在の僕は、家族の強力な援助やイーストマン音楽学校、フランダース政府からの奨学金などのお陰で素晴らしい教育を享受する事によって形成されました。僕が経験した圧倒的な勉強量も必要だと思いますが、言葉をかけ過ぎると生徒の独自性を削いでしまう可能性があるので、学んだそれぞれのスタイルを咀嚼し、効率的に、何をどのタイミングで伝えるかという塩梅に気をつけて指導する様に心がけています。

藤井:ベルギーの音楽院では才能があり努力も重ねている人から楽しく音楽を学んでる人まで、色んなベクトルの学生がいました。日本の様に吹奏楽という土台が無く、初めから個人でスキルアップ中心に努力をしている人が多い印象でした。最近は日本でも部活動の在り方が問われていますが、吹奏楽部の果たす役割は大きく、そこで管楽器を始める人がほとんどです。私は高校デビューで遅いスタートでしたが、皆んなで切磋琢磨しながらできる限り時間をかけ練習し、時にはストレスもありましたが、仲間と心と響きを合わせた体験こそが私の大きな財産となり、成長を後押ししてくれました。ベルギーで感じた技術をトレーニングする事と、日本の文化である吹奏楽スタイルとのいいとこ取りが出来ると素敵ですね。

帰国後の歩み ― 教育と演奏の現場から

お二人の帰国後から現在までの活動について教えてください。

藤井:帰国後すぐに一宮市消防音楽隊のバスクラリネット・オーディションを受けて合格し、入団しました。同時に27歳から名古屋芸術大学のバスクラリネット非常勤講師を務め、私が産休に入った際に青山さんに代わってもらいました。当時バスクラ専攻が設置されている大学は、日本では相愛大学に続き2校目だったと思います。

演奏活動としては音楽隊での活動の他、東海地方のオーケストラや吹奏楽団での客演、〈アイリス クラリネット カルテット〉を結成して15年以上活動しています。近年アイリスではクワイヤーを立ち上げ、学生やアマチュアの方との交流も広げています。

これまでにオール・バスクラリネットのリサイタルを2度開催しました。第1回のリサイタルは子育てが少し落ち着いた頃で、「今やらなければ一生やらないかもしれない」と思ったのです。2時間全編をバスクラで成立させる挑戦は怖さもありましたが、ベルギーで学んだヤン・ギュンス・コレクションなどを取り入れ、多彩なプログラムでバスクラの可能性を示せたと思います。

青山:僕はクラリネット四重奏団”アンサンブル・ソノリテ”のバスクラリネット奏者として活動を始め、今年が結成30周年でした。名古芸術大学における後進の指導、名古屋フィルハーモニー交響楽団や大阪交響楽団などオーケストラへの客演、深新會関西や田中範康先生によるバスクラリネット作品(20曲以上)を世界初演初、吹奏楽などの指揮やトレーナーなど様々活動をしています。もう一本大きな柱として録音ディレクターとして(日本アカデミー賞受賞作品やベルリン映画祭、カンヌ映画祭などにノミネートされた作品に参加、現在も多くのCD録音に参加)活動しています。

僕が好きな漫画「へうげもの」では〈利休=甲〉〈織部=乙〉で描写されていますが、〈甲=完成された美=録音やコンクールなど〉〈乙=ライブ演奏や個性の発露した表現〉とも言い換えられると思います。ソロ・オーケストラ・アンサンブル演奏、指揮、録音ディレクターなど様々な場で〈甲〉であり、さらに〈乙〉でもあるような表現を追求したいと思っています。

お二人とも〈ビュッフェ・クランポン〉の楽器をご使用ですね。最初に手にした印象は?

藤井:留学時にバスクラリネットの“プレスティージュ”を購入したのが最初です。それまでこんな事はバスクラではできないだろう。と思っていたことが、この楽器で「できる」に変わった感覚がありました。B♭クラリネットは“トスカ”を使っていますが、違和感がまったくなく手に馴染む、いちばん信頼できる楽器です。

青山:2000年にアメリカ留学中に“R13 Vintage”を購入しました。現在でも手を入れて重宝しています。バスクラリネットはベルギー留学時に“プレスティージュ”をギュンス先生に選定して頂きました。その楽器は名器で、一生付き合って行くと思っていましたが、“トスカ”を試奏時に全音域に渡る均一性と機動性、高次倍音を豊かに含む圧倒的な響きに魅了され、バッハ/チェロ組曲を録音する為に“トスカ”を購入しました。

写真:藤井香織氏

「消防音楽隊ではよく『演奏活動と消火活動の両立は大変ですね』と言われますが、嘱託された演奏家のグループです。(※各地の音楽隊により業務内容は異なります)業務はリハーサルと演奏。明治28年創設の歴史ある吹奏楽団で、式典での演奏や学校での音教コンサートを通じて情操教育にも関わっています。」

バスクラリネットの可能性とバッハへの挑戦

クラリネット奏者はクラリネット族を幅広く吹けた方が良いと思いますか?

青山:バスクラリネットは実際に演奏で使用可能な音域が4オクターブあります。段階を上手に踏む事ができればバスクラリネットだけで学ぶことも可能だとは思います。ただエスクラやBbクラを吹くという事は音域や16部音符、速いタンギングなど有無を言わさず取り組む事になるので…

藤井:結果としてアンブッシュや息遣い、フィンガリング、音楽表現などのバスクラリネット奏者として成長し続ける為に必要な能力を別角度から育む事が期待できますね。私がベルギーへ留学したのは、ソロ楽器として、オーケストラ楽器としてのバスクラリネットを楽器とレパートリーを熟知したギュンス先生の元で専門的に勉強すれば、“強みとして”帰国後に演奏家としての活動を拡げられるのではないかと現実的な選択肢として考えたからです。バスクラリネットのみ演奏する方も是非様々なジャンルを勉強して欲しいと思います。

青山:一つを極めて美を追求するか、幅広くやって感性を広げるか。どちらも道として面白いと思います。

青山さんはアルバム《J.S. BACH × BASS CLARINET》を出されています。なぜバッハを?

青山:バスクラリネットはオーケストラ作品で使用される最も新しい楽器の一つですが、その新しさと機能性の高さ故にソロ作品のレパートリーが現代奏法を駆使する楽曲に偏る傾向があります。現代の作曲家に、西洋音楽のバイブルとも言える“バッハのチェロ組曲”を技巧的にも音楽表現の側面からも演奏可能な楽器としてバスクラリネットを認識して欲しいという願いがありました。第6組曲アレマンドの録音を是非多くの方にお聴きいただきたいと思います。楽譜はチェロ用、ヴィオラ用、もちろんバスクラリネット用など複数の版を勉強し、カザルス解釈版を使用しました。グラナディラから作られ密度が高く、質量が大きいバスクラリネットの響きは、重厚で、Bb管なのでフラット系の響きを得意とします。一方第一組曲はGmajor、第六組曲はDmajorであり、仮にバスクラリネットで演奏できたとしてもバッハの長調の響きにならないんです。特にDmajorの天上の響き感を獲得し、バッハとして成立するよう提案する事が、技術を克服する以上に大きなチャレンジでした。

藤井:ヨーロッパの教会で聴くバッハは、本当に敬虔な気持ちになりますね。教会の構造自体が倍音が如何に響くか期待して作られていると勉強しました。私も留学中に課題で取り組みました。音を並べるだけでは足りず、和声やフレージングを考えるのが本当に難しかった。多くの学生にゆったりと響かせること、スケールを表現することなどをバッハを通して学べると良いですね。

写真:青山映道氏

「とにかく不器用なので(笑)、もう自分を貫くというスタイルは変わらないと諦めています。閃いたものは全て”実行”してみたい。日々、自分がどこまでできるかを“実験中”です。」

仲間と創る楽しさ ― アンサンブルとフェスティバル

藤井さんはIRISカルテットやGAJAなど幅広く活動されていますが、アンサンブルで大事にしていることは?

藤井:アンサンブルでは「アンテナを張ること」と「イニシアティブの配分」を意識しています。これは帰国後仕事をさせて頂く中で学びました。学生時代はいかに正確に、いかに良い音で演奏出来るかをい意識して練習していましたが、仕事の現場では準備して臨む事は大切ですが、アンサンブルの中で必要に応じて変化する「自分の立ち位置」を常に意識する様になりました。プラス自分らしさをどの様に表現するか…現在進行形で勉強中です。

アイリス クラリネット カルテットは、私がとても大切にしている活動の1つですが、「プログラミング」「コンセプトのある衣装」、持ち歩くだけで心がワクワクする様な「オリジナル・ケースカバーのプロデュース」など、最高の演奏する事にプラスアルファして、女性アンサンブルならではの楽しさ・優しさ・華やかさなど、音楽を通して「クラリネットの輪」を広げたい…そんな想いで活動をしています。

自主企画の一環として、この10月にコンサートを開催します。クラリネット四重奏の他、エスクラ二重奏やバスクラ二重奏、ラテンの難曲“Four for Four”にも挑戦する予定です。4人それぞれに見せ場があり、全員が音楽を楽しんでいる瞬間を目撃していただければ嬉しいです。来年2月28日と3月1日には第4回アイリス クラリネット フェスティバルを開催します。ビュッフェ・クランポン様、今回もご協賛いただき、誠にありがとうございます。私達アイリス、スペシャルゲストの演奏、メーカー楽器店による展示ブースでは様々な種類の楽器やパーツが試奏できますし、クワイヤー、公開レッスンなどプロ、学生、愛好家、垣根を越えて皆さん楽しんでいただけるよう企画しています。音楽の輪がもっともっと広がるといいな、と思います。

写真:藤井香織氏

「アンサンブルでバスクラリネットを吹く時はアンテナを貼って音楽の流れを共有して…でもバスクラの吹き方1つで響きも曲想も凄く変わるんです。積極的にパフォーマンスできる様にしっかりとした準備を心掛けています。」

夫婦で歩むクラリネット人生 ― 相互の影響と未来へ

ご夫婦で、音楽に関する日常の会話や相互の影響はありますか?

藤井:私は大きな影響を受けています。もともと細かいことにあまりこだわらない脳筋タイプで、「できなければ練習あるのみ」と、ひたすら反復しがちなんですが、彼は工夫するのが上手で、効率的な練習方法など具体的なアドバイスをくれます。「夫婦で一緒に練習しますか?」とよく聞かれますが、基本は別々です。

オーケストラのお仕事で1st+2nd、2nd+バスクラリネットで並んで吹くときなどはバランスや音色の事を相談出来るので、客観的に指摘してもらえるのは本当にありがたいですね。

青山:新しいアイデアが閃いた時や難しい作品を準備してる時などは「どう?」と、しょっちゅう練習を聴いてもらいます。彼女が最も身近な聴衆であり、満足して貰えるように頑張らないと色々な面で影響してくる批評家です(笑)。

藤井:20年前にベルギー留学中に出逢い、結婚してからは16年、これからも音楽に囲まれた毎日を「最高」と思えるように、、、

青山:末長くよろしくお願いします(笑)。

ありがとうござました。

写真左から、青山映道氏、藤井香織氏