エレーヌ・ドゥヴィルヌーヴ氏:演奏を支える音楽家の心の哲学

フランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団のスーパーソリストとして第一線で活躍しながら、パリ国立高等音楽院やサン=モール地方音楽院で次世代の育成にも力を注ぐオーボエ奏者、エレーヌ・ドゥヴィルヌーヴ氏。インタビューでは、オーボエを始めたきっかけから、練習における日々の工夫や新しいレパートリーへの取り組み方、リード選びの工夫、さらには音楽家として大切にしている心のあり方まで、幅広く語ってくださいました。

太陽のように響く音色に惹かれて

ーはじめに、オーボエを始めたきっかけを教えてください。

最初に音楽を始めた理由は――父が美術の先生で、善き人間であるとはどういうことか、何が「善い」かについて高い関心を持っていました。文化や芸術の教養、表現が必要だと考えていたようです。私には1歳年上の姉がいて、両親は私たちに、8歳くらいの時だったと思いますが、音楽を始めてみないかと提案しました。もちろん、私たちが関心を持つかどうかは分かりませんでしたが、まずはヴェルサイユの音楽院に行って、比較的やさしく、それほど高価ではない楽器ということで、リコーダーから始めました。私たち姉妹は二人とも音楽がとても好きになり、先生も本当に良い先生でした。そこが第一歩です。

その後、2年ほどして、素晴らしい作曲家で、当時の音楽院長でいらしたジャン・オーベン氏(Jean Aubain)は、保護者を集めてミーティングを開きました。「もしお子さんがオーケストラの楽器を演奏していないなら、二つ目の楽器を選ぶのが良いでしょう」と話したのです。オーケストラで他の奏者と一緒に演奏することは素晴らしい経験で、子どもに音楽の才能があれば将来の仕事にもつながりやすいと。夕食時に両親が「オーベン先生が、二つ目の楽器を選ぶのが良いと言っていたよ」と伝えてくれました。姉はチェロを選び、私はオーボエを選びました。理由ははっきりしませんが、家でたくさん音楽を聴いていた私にとって、オーボエの音色は太陽のように明るく、軽やかで、豊かに響きました。興味深いことに、後にパリ国立高等音楽院で師事したモーリス・ブルグ氏も、「オーボエの音色は太陽のようなものだ」と言っていました。彼も私と同じ南仏の街の出身で、同じ感覚を共有していたのかもしれません。

オーボエを選んだ理由は、音色の豊かさと吹く喜びに加え、リコーダーを以前から吹いていたことも関係しています。指使いや息の使い方が共通していたため、オーボエを始める際の心理的・技術的な負担が少なかったのです。日本でもリコーダーは音楽学習の第一歩ですが、指使いや読譜、リズムなど、基礎をしっかり学ぶことが、その後の楽器演奏に大きく役立つのです。私の世代では、まずリコーダーから始めるのが一般的でした。良いリコーダーの先生に出会えることは、後の音楽学習の視点を養ううえでも非常に重要です。

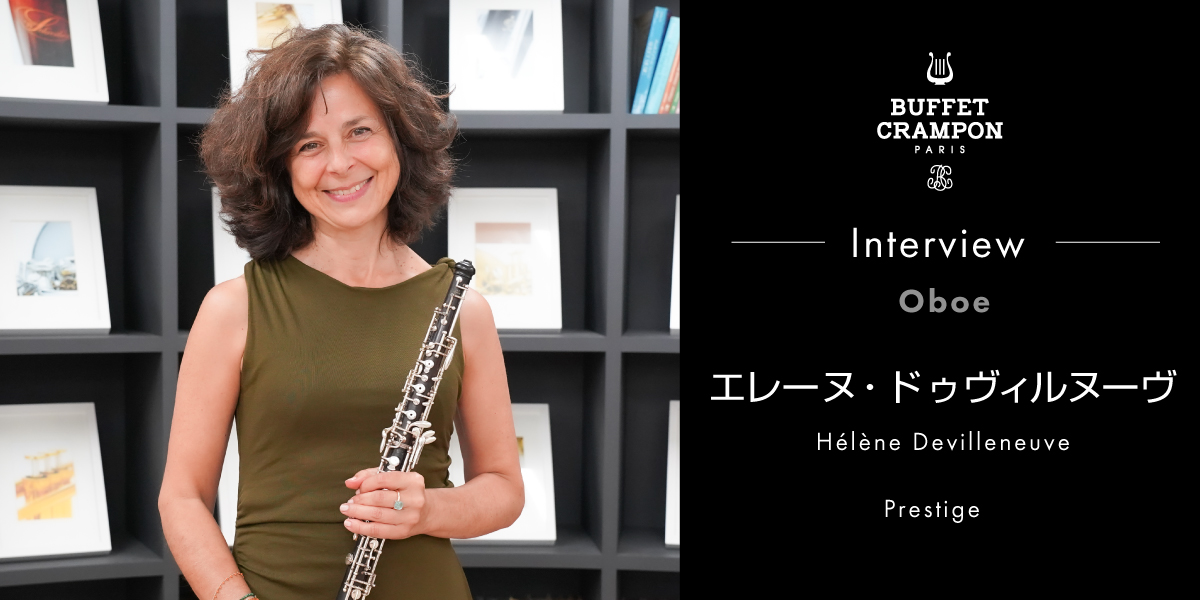

オーボエの音色みたいに、太陽のように明るいドゥヴィルヌーヴ氏

柔軟なウォームアップのすすめ

ー若いオーボエ奏者の関心が高いのでお伺いします。あなたのウォームアップや練習のルーティンを教えてください。

若い頃は、必ず音階やアルペジオなど基本的な練習から始めていました。しかし、今の私には、それが必ずしも必要不可欠だとは考えていません。もちろん、リードの状態を確認する時間は必要です。天候や温度による変化でリードの吹き心地も変わるからです。ですが、技術がしっかり身についていれば、すぐに演奏に入ることができます。

アスリートやダンサーのように、体が温まっている方が良いのは確かです。しかし、フルマラソンのような体力を使うわけでなければ、短時間の準備でも十分です。私は毎日オーボエを吹き、できる限り良い状態で演奏に臨むようにしています。朝10〜15分ほど吹けば、リハーサルや演奏に支障はありません。

例えば、オーケストラのリハーサルは通常10時開始ですが、私は9時15分頃に楽屋に入り、15〜30分程度吹いて体を整えます。その後少し落ち着き、リハーサル直前に最終準備をします。特別な演奏やコンチェルトの際は、曲に応じてさらに入念に準備します。

毎日、スタッカートやスケールも確認しますが、どれだけ時間があるかによって調整します。大切なのは柔軟性です。ルーティンに自分が縛られすぎると、状況に応じた準備が難しくなります。

さらに重要なのは、曲の意味を頭の中で明確にし、本番で与えたい流れに集中することです。本番前には軽く瞑想をしたり、自分の内側に意識を向ける時間を持つのが好きです。ルーティンは安心感の手段にはなりますが、それに頼りすぎるのは危険です。演奏は柔軟であることが求められます。

2025年8月7日、〈ビュッフェ・クランポン〉のショールームで開催したドゥヴィルヌーヴ氏のリサイタルの一場面。一週間にわたるマスタークラスの合間の公演にも関わらず、いつも穏やかな心で音楽に向き合うドゥヴィルヌーヴ氏の、しなやかで力強い存在感が印象的。

学生にはよく、「演奏前のルーティンが知りたい」と聞かれますが、まず重要なのは「自分は何を恐れているのか」を知ることです。多くの場合、「上手く演奏できないのではないか」「先生が満足しないのではないか」といった恐れがあります。ルーティンは安心感を与えますが、恐れの代わりに心に置くものが大切です。

私は「演奏が好き、分かち合うのが好き、与えるのが好き」という感覚を置くように指導しています。これは「メンタル練習」というより、「メンタルの見方」の問題です。

また学生には、「ある音が美しくない」「少し特殊な出方をする」と感じる箇所があっても、「本番で集中すれば問題なく演奏できる」と思い込まないようにと伝えています。そうした部分は、毎回、毎日の練習の中で確実に改善していくことが基本です。本番の日に奇跡が起こればもちろん素晴らしいですが、むしろ大切なのは、不確定な要素をできる限り排除し、安心して臨めるよう準備をすることです。

私はスポーツも好きで、メンタルプレパレーションの話にも興味があります。最近、フランスの水泳選手がメドレーで金メダルを取り、さらに短距離で記録を出しましたが、彼も「予測不能なことの入り込む余地を与えないように準備する」と言っていました。これにより、ストレスが減るのです。学生にも同じことを伝えています。

自分がどう演奏したいかを明確にし、音やフレーズの線、求めるテクニックのプロセスなど、頭の中に作品の「理想の世界」を育てることが重要です。同時に、今の自分がどこにいるかの「イメージ」を持つことも大切です。これが最も難しい点です。自分の認識と実際の演奏にはギャップがあるため、録音や録画で客観的に確認することは非常に有効です。

一般に、練習で大切なのは、テクニック・音・表現・持久力など、さまざまな要素について「今の自分はどうか」を確認し、「どこを目指すのか」を明確にすることです。そうすることで、自分自身の先生になることができます。とはいえ、それを一人で行うのは学生にとって難しい場合が多いものです。だからこそ、その部分にしっかり取り組むことが重要なのです。

2025年8月、開催された5日間のマスタークラスの合間に、快くインタビューに応じてくださったドゥヴィルヌーヴ氏

音楽は物語、感情を吹き込むための「歌う」練習法

ー本番が近づいてきたとき、日々の練習はどのように構成しますか? 新しいオーボエのレパートリーを練習する場合はどうでしょうか?

まず大切なのは、その作品の「言語」を理解することです。特に現代曲では、作曲家ごとの独自の語法を知る必要があります。18世紀の知らない作品を扱うときも発想は同じです。私はまずオーボエを使わずに、声に出して歌ったり、頭の中で楽譜を鳴らしたりして、フレーズをたくさん「歌う」ことから始めます。そうすることで、自分が本当に聴きたい音楽を見つけることができます。そのうえで、フレーズの構造や方向性を定め、細部の練習へ進みます。

すでに知っている曲を練習する場合でも、ルーティンに陥らないように心がけています。いつでも新鮮な気持ちで作品に向き合い、退屈にならないようにすることが大切です。音楽を通して常に何かを与え、感情を分かち合い、「今この瞬間」に生きたいからです。そのため、ときには楽譜を新しい「声」で読み直すこともあります。もちろん難所の部分練習や、プログラム全体に耐えられる体力づくりも欠かせません。

歌うことは非常に有効です。ここでいう「歌う」とは、声楽家のように姿勢を整えて発声するのではなく、自分の内側と外側を直接つなげるための手段です。音楽のフレーズには、まるで戯曲や詩の一行のように意味があります。オペラのようにテキストがなくても、語るべき「物語」があるのです。

私は子どもたちにもそのことを伝えています。数か月前、中国で7〜8歳から15歳までの子どもたちのクラスを指導したとき、ある子に「いちばん好きな食べ物は?」と尋ねました。彼が「アイスクリーム!」と答えたので、「じゃあ、今のフレーズを『人生でいちばん美味しいアイスを食べている気持ち』で吹いてみて」と言うと、演奏がまったく変わりました。

「喜び」「悲しみ」「情熱」「ノスタルジー」…さまざまな感情で同じフレーズを吹いてみることが重要です。人はみな多様なキャラクターを内に持っていて、それを言葉で識別できることはとても大切です。語彙がなければ、不安や攻撃性に流されてしまうこともあります。音楽は、その感情を表現するための言葉のようなものなのです。モネが色で世界を描いたように、私たちは音で自分の世界を描きます。どのキャラクターで、どんな物語を各フレーズで語るのかを決めれば、聴衆は必ず何かを感じ取ることができます。

「いつか上手くなったら感情を込められる」ではなく、5歳でも10歳でも、すでに分かち合えるものがあるのです。唯一無二の「自分」を開放することで、ラジオ越しにでも伝わる強い力が生まれます。私は「恐れずに与えること」を人生の目標にしています。ピカソは「子どもに戻るには一生かかる」※と語りました。雨の中でただ跳ねる子どものような純粋な喜び――私たちはそれを再び学び直す必要があるのです。簡単ではありませんが、とても素晴らしいことだと思います。

※ ピカソ:『ラファエロのように描くには4年かかったが、子どものように描くには一生かかった』と語ったと言われています

マスタークラスの期間に開催された姿勢と呼吸法のワークショップ。一人ひとりの呼吸や体の感覚に合わせ、優しく丁寧に導くドゥヴィルヌーヴ氏。

緊張には種類がある、物語を語ることに意識を向けて

ー演奏前に姿勢や呼吸で気をつけていることは?

姿勢は常に意識しています。椅子が適切でない場合もありますが、身体自体が楽器になるため、体の使い方は重要です。若い頃、アレクサンダー・テクニーク(自分の身体を正しく使えるようにする教育法)を学び、頭・首・背中の位置関係が演奏に与える影響を理解しました。オーケストラでは座奏のため、椅子の縁に座り背筋を保ちながら呼吸しやすい姿勢を取ります。オーボエはかなり身体との関わりの大きな楽器であり、体のケアも欠かせません。

ー演奏中の集中を保つコツは?

完璧な演奏を常に維持することはできません。「今夜は何を食べよう」など余計なことを考えてしまうこともあります。しかし、オーケストラでは他の楽器とのフレーズの受け渡しや全体の構造に意識を向けます。集団の一部であるという自覚が重要です。

また、テクニカルには視覚的なチェックポイントを持っています。「このページ左上のあの箇所に注意」「次のページ右側のここ」と常に小さな点検を続けています。音程やアーティキュレーション、他楽器との合わせや難所のコントロールなども含まれます。

ー本番前の緊張はどう対処しますか?

「緊張」には種類があります。準備が整っていれば、喜びや分かち合いに意識を向けます。恐れを生むのは「プレッシャー」です。コンサートは特別な瞬間であり、物語を語ることに意識を向けます。人が自分をどう思うかを恐れず、喜びに集中するのです。

教育の話にもなりますが、私たちは「あなたには無理」と言われて育つことが多い。けれど、歩き始めた子どもに、親は「無理だ」とは言いませんよね。「素晴らしい、できたね」と言う。

私は、より前向きな教育が必要だと思います。人には向き不向きがあり、親や教師は「その人が良くできること」を見つける手助けをすべき。でも、まずは「あなたはできる」と伝えること。今足りない点は本人も分かっているから、やり方を一緒に考えればいい。私はレッスンで、演奏した学生に「今日の自分の演奏の良かった点を3つ言って」と求めます。多くの学生は「音が気に入らない」「〇〇がダメ」と否定から入る。そうではなく、まず良い点を3つ。聴いていた学生たちにも、同じく良い点を3つ、改善点を1〜2つ挙げてもらう。何が「良いか」を自覚することが、自己肯定や安定につながるからです。

フランスの工場から届いた〈ビュッフェ・クランポン〉のオーボエ全モデルを、一つひとつ丁寧に試奏し、弊社のテクニカル サポートの技術者である青柳と細やかに調整しているドゥヴィルヌーヴ氏

リードは「猫のよう」

ーリードは曲やスタイルで変えますか?

リードは演奏の用途によって変えます。オーケストラ用、ソロ用、現代曲用でそれぞれ異なります。オーケストラでも、マーラーやブルックナー、ワーグナーとラヴェルでは求められる音色が違いますし、ドビュッシーではより柔らかく、やや暗めの音が必要です。編成の大きさ(80〜100人かどうか)や、首席かセカンドかによっても変わります。セカンドの場合は低音で柔らかいパッセージが多いため、低音域が楽に吹ける軽めのリードを用意することが多いです。私は用途ごとにケースを分けて管理しています。

また、国や気候によってもリードは影響を受けます。日本は暑く湿度が高いため、フランスでちょうど良いリードは、日本では重く感じることがあります。逆に、フランスでやや軽めのリードが、日本ではちょうど良く膨らんでくれることもあります。

ー本番に確実に備えるためのリード戦略は?

リードは猫のようで、思い通りにはいきません。だからこそ謙虚であることが大切です。それでも天候や環境の変化を想定して精密に準備します。公演ごとに糸の色を変えて識別することもあります。

楽器ごとの課題に向き合い、毎日基礎に立ち返ることが重要です。うまくいく日もあれば、湿度のせいでうまくいかない日もあります。結果に左右される割合を少しずつ減らしていくことも大切です。

音楽を通して今この瞬間を生き、喜びや感情を観客と分かち合うドゥヴィルヌーヴ氏。彼女の音楽の魅力と温かさが、会場いっぱいに広がる。

「今この瞬間」を生きることを大事に

ーあなたが憧れる音楽家像を教えてください

私の目指す生き方は、恐れから自由であること、純粋であること、そして人生の瞬間の喜びを分かち合うことです。まるでヨガや瞑想をしているときのように、今この瞬間に完全に存在すること。その瞬間ごとに、私たちは意識や集中をどこに向けるかを選ぶことができます。私はその状態に到達し、直感とつながりたいと思っています。それは、私にとってとても美しい目標です。

また、世代を超えた音楽家たちのことも考えます。成長に年齢の制限はありません。たとえばピアニストのマルタ・アルゲリッチ氏。彼女は若い頃から素晴らしい演奏をしてきましたが、84歳になった今も独自の個性と芸術性を世界と分かち合い続けています。それは本当に感動的で、素晴らしいことだと思います。

こう考えると、私たちがコンサートに足を運ぶ理由も自然と見えてきます。家でソファに座り、ワインを片手にCDを聴くこともできます。それでも私たちはコンサートに行きます。なぜなら、演奏家がその瞬間に音楽を生き、感情を分かち合い、全身全霊で表現する姿を目の当たりにしたいからです。コンサートは、単に技術的な正確さを確認する場ではありません。難しいパッセージをどう演奏するかをチェックする場でもありません。大切なのは、音楽を通じて伝わるエネルギーや感動、人と人とのつながりです。素晴らしい本や映画を観た後に感じる「わあ、すごい、私もあんな体験をしたい」という気持ちと同じように、私たちはコンサートを通して生きる喜びや熱意を受け取ります。

私は、素晴らしい音楽家が観客に届けられるものとは、音楽を通して人と人がつながる喜びや感動を実感させてくれる、彼らのエネルギーと熱意だと思います。私は、演奏家が互いに手を取り合い、共に音楽を作り上げる姿を見るのが好きです。それはとても感動的で、人の心を動かします。私たちは皆、笑顔や驚き、美しい体験によって心を震わせたいのです。街でのささやかな出会いや、思いがけない瞬間の美しさに触れたいのです。

私は音楽を通じて、そうした体験を生み出そうとしています。私は料理や絵を描くことも好きですが、音楽を最も深く実践しています。どの分野でも、自分が本当に好きなこと、心から「わあ!」と感じる瞬間を見つけ、その瞬間を周りと分かち合うことができます。それを実践することで、周囲と喜びを共有できるのです。演奏家の中に、感動や喜びを人と分かち合いたいという思いを持つ人が多くいることを願っています。そして、私自身も感動と喜びの共有をしたいと願う心をを絶やさず大切に守っていきたいと思います。

先日、私はマルセイユで彫刻家アルベルト・ジャコメッティ氏の展覧会に行き、彼の言葉に感銘を受けました。

「私は手探りで、目に見えぬ白い糸を虚空につかもうとする。それはかすかに震え、 尊く命ある小石の上を流れる小川のように、そこから現実と夢が音を立てて、こぼれ出してくる。」※

— Alberto Giacometti

これはまさに詩的で、音楽そのもののように感じられます。目に見えない線を見つけ、瞬間と瞬間をつなぎ合わせることは、私たちが自分の世界を一瞬一瞬創り出していくことだと思います。

※ Alberto Giacometti: “je cherche en tâtonnant à attraper dans le vide le fil blanc invisible du merveilleux qui vibre et duquel s’échappent les faits et les rêves avec le bruit d’un ruisseau sur de petits cailloux précieux et vivants”

ありがとうございました。

エレーヌ・ドゥヴィルヌーヴ氏(使用楽器〈ビュッフェ・クランポン〉オーボエ“Prestige”)