ブログVol.11 – エディソン・デニソフ「無伴奏クラリネットのためのソナタ」

国際的なクラリネット奏者として多彩な演奏活動を行い、パリ地方音楽院やローザンヌ高等音楽院で教鞭をとるフローラン・エオー氏。エオー氏がフランスで執筆中のブログの日本語版を、シリーズ化してお届けいたします。

フローラン・エオー氏 ブログ Vol.11

エディソン・デニソフ、無伴奏クラリネットのためのソナタ

エディソン・デニソフは1929年シベリアのトムスクに生まれ、1996年にパリで死去しました。シェーンベルク、ベルク、ヴェーベルンの音楽に出会い(グレン・グールドなどソ連を訪れた音楽家の影響)、シュニトケ、グバイドゥーリナらとアヴァンギャルド音楽のグループを結成しました。

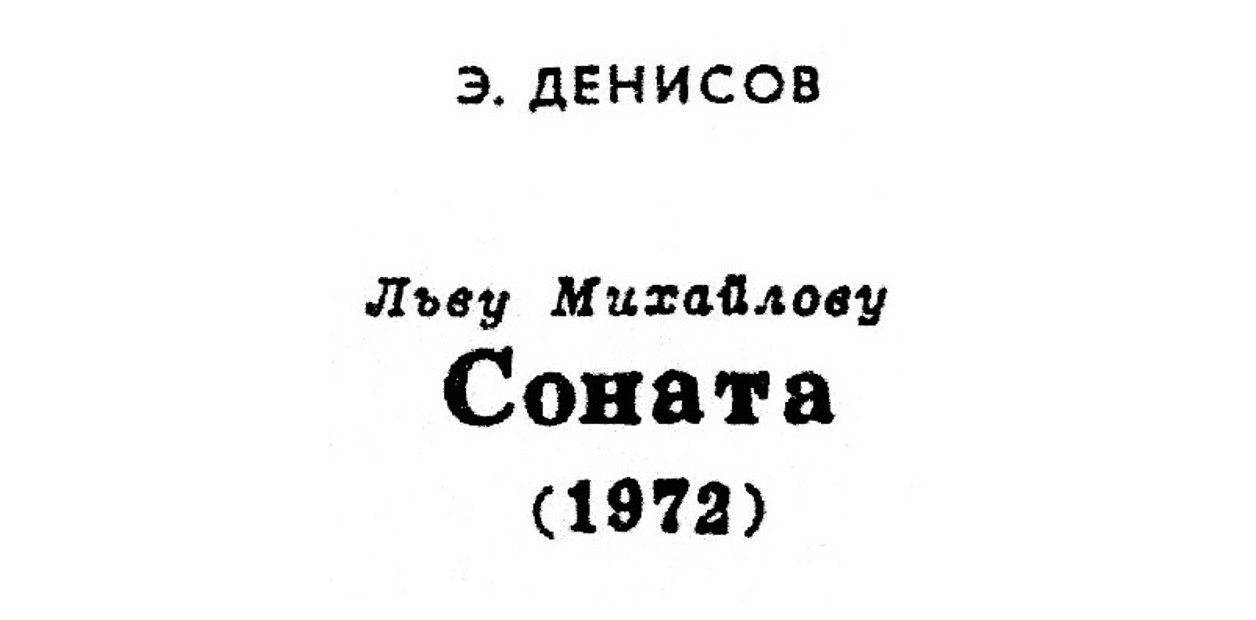

デニソフは1972年、2楽章からなる無伴奏クラリネットのためのソナタを作曲しました。

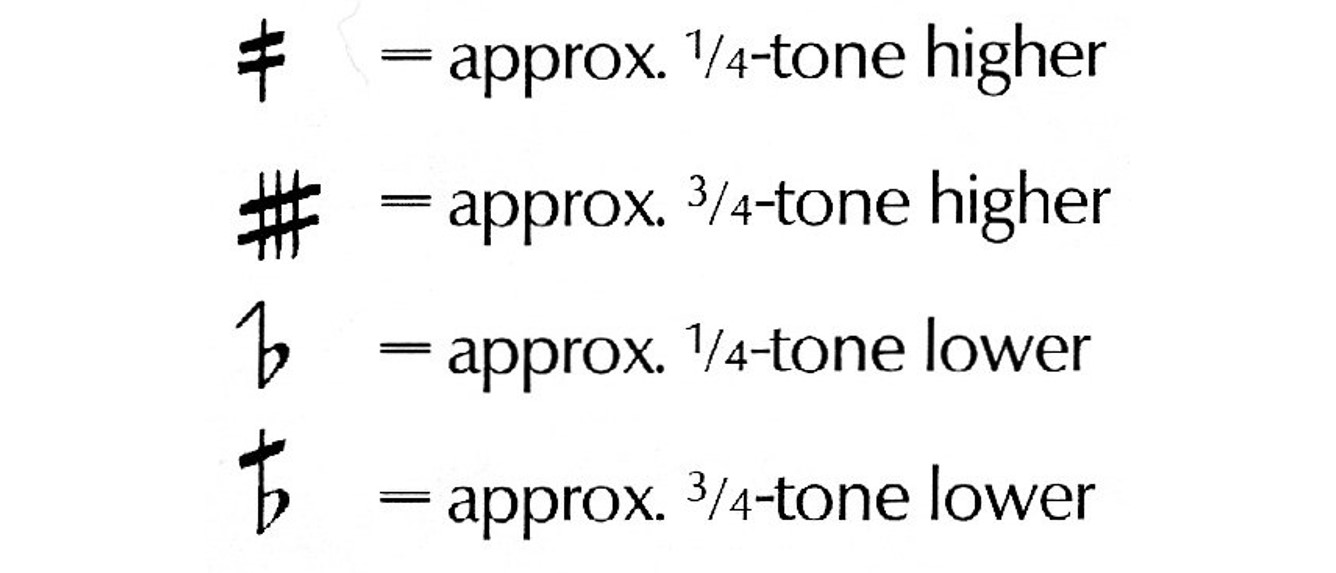

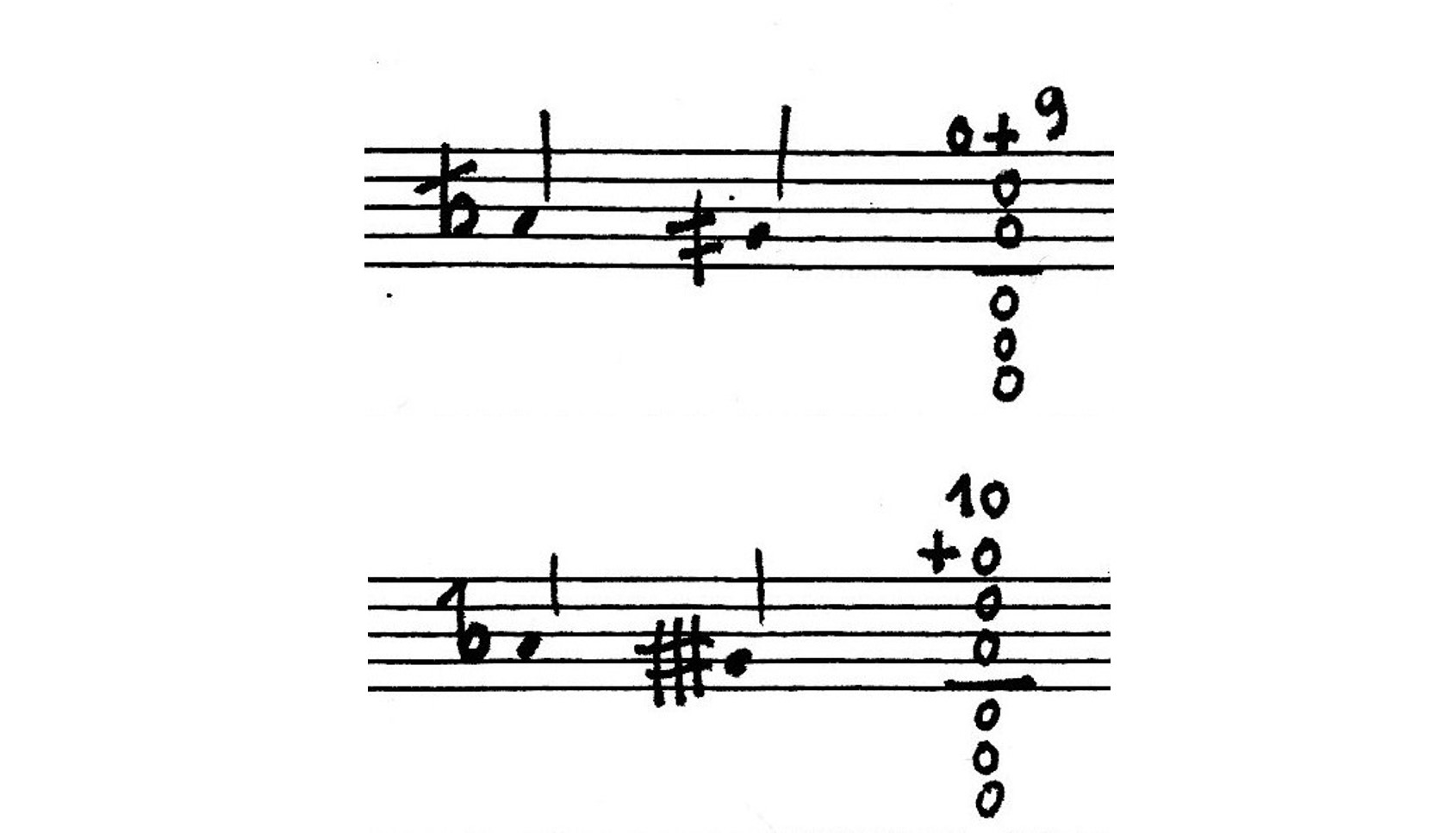

第1楽章のレント・エ・ポコ・ルバートは、微分音程(この場合は四分音=1/4の音程)を使っています:

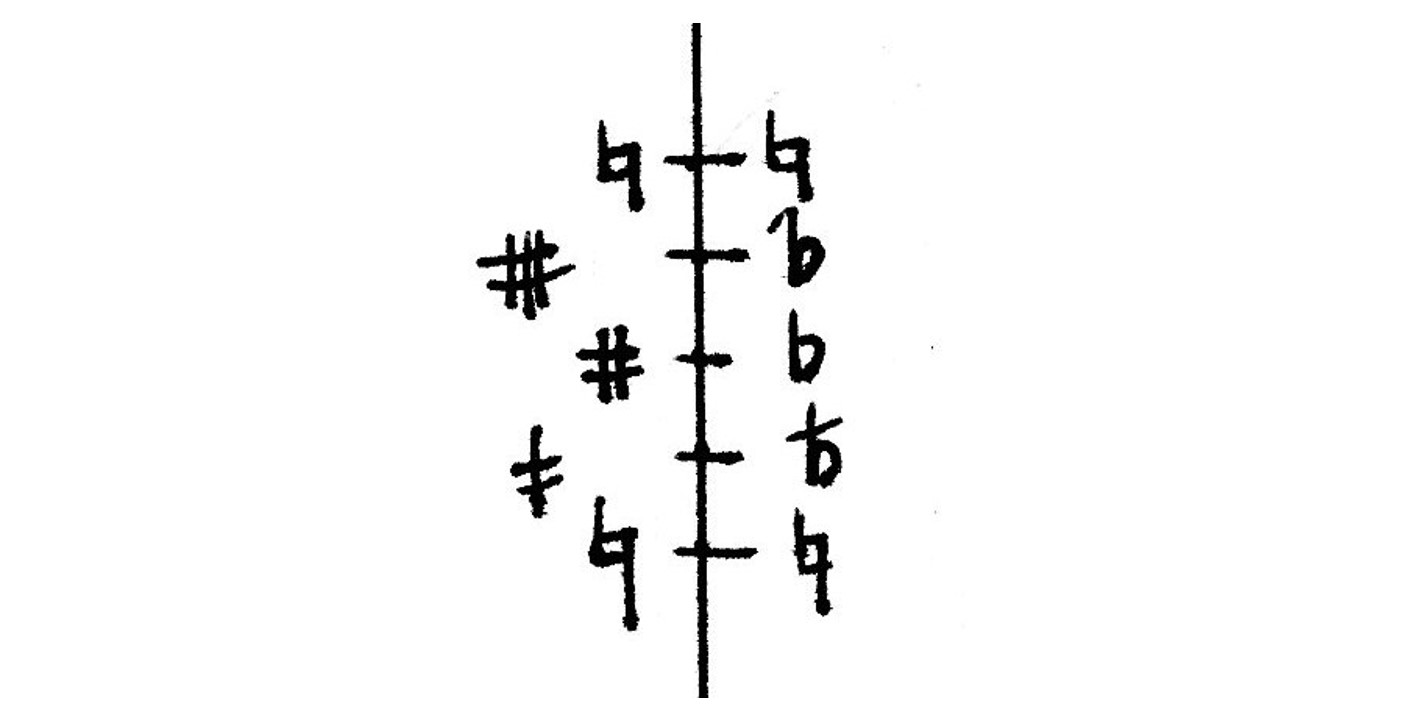

全音の中では以下の配分になります。

A ♭がG #と同じであるように、A 3/4 ♭はG 1/4 #と同じ音になります。

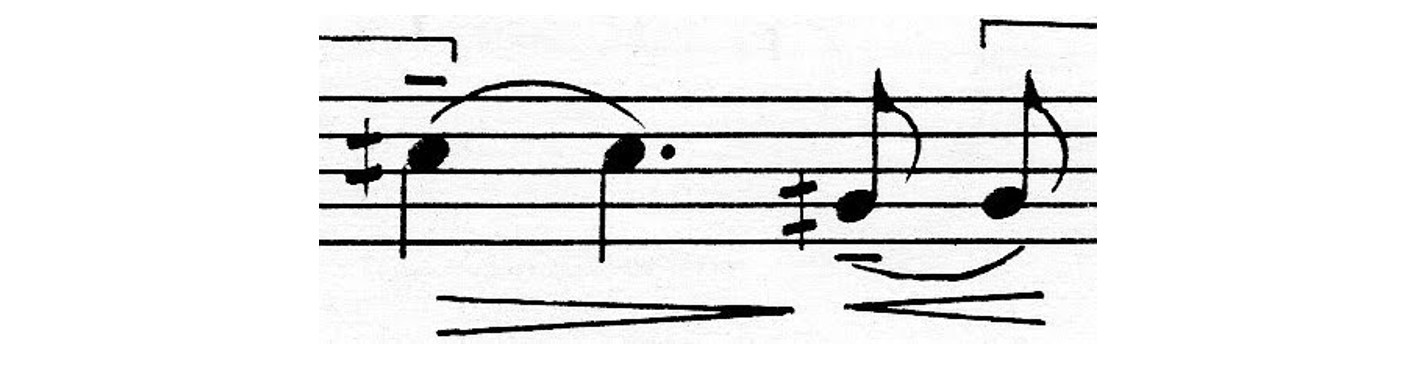

各音に同じ臨時記号が適用される純正音程(4度、5度、またはオクターブ)は、同じ性質をもちます。つまり、次の音程は純正な完全四度で、

次の例も同じように純正な完全四度です。

これらの純正音程については、音程が特に重要です。

デニソフは微分音程を駆使して表現します。

「私の音楽に欠かせないのは叙情性です」とデニソフは語っています。

この楽章は遠くから聞こえてくる長い嘆きで、中盤では悲痛な叫びへと発展します。

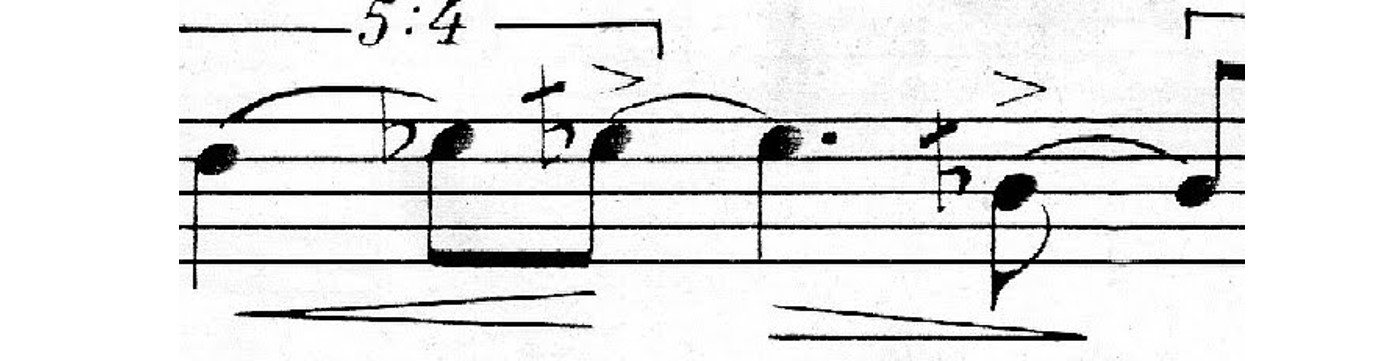

ダイナミックな演奏が不可欠です。

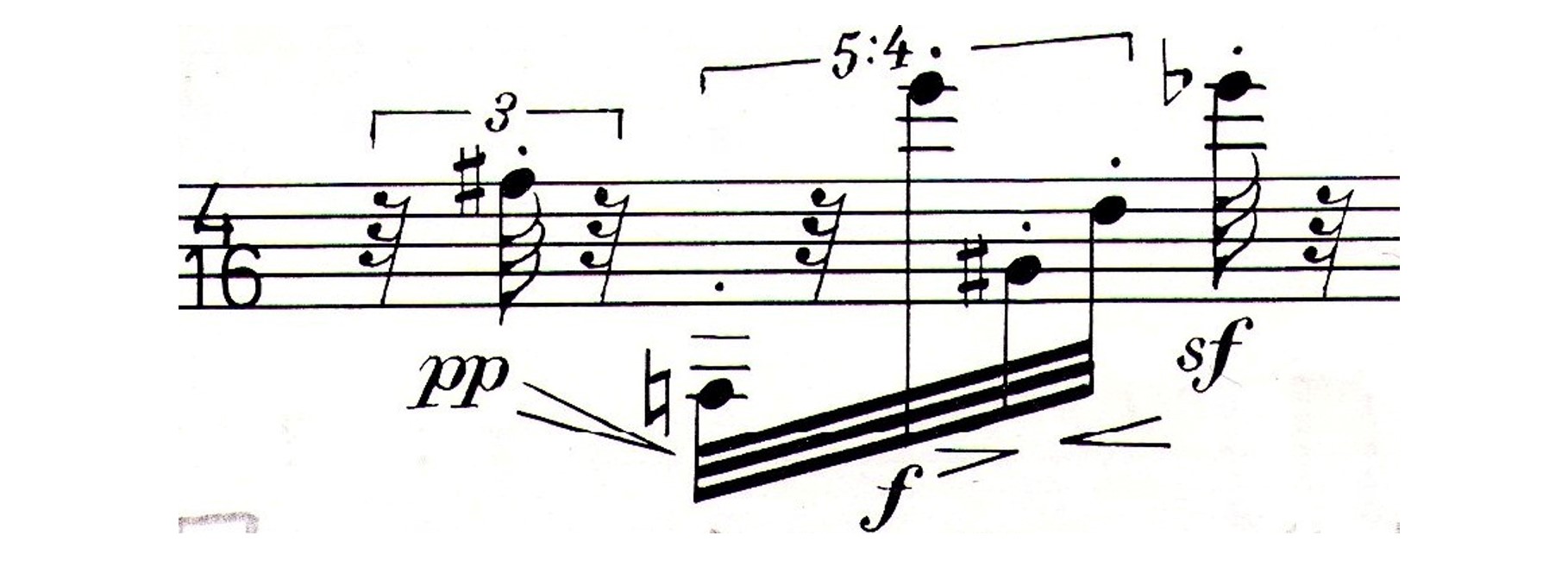

リズムの書き方は複雑で、逆説的に即興のような感覚を生み出します。

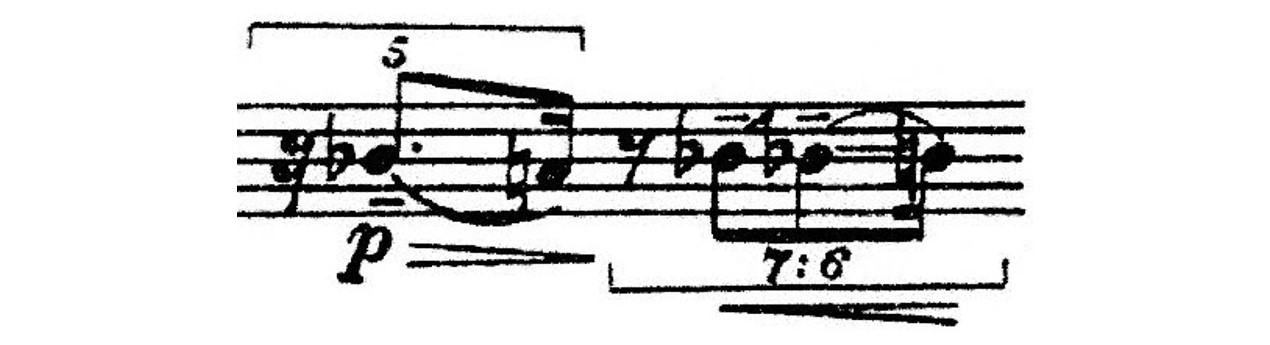

(上のロシア版の譜面の抜粋では、7:6の第2音が1/4 ♭.に変更されていることに注意)

第1楽章が嘆きなら、第2楽章は逃避です。

このアレグロ・ジュストは、繰り返される基音(B♭で書かれている)を中心に構成されています:

その横で2つの主要部分が展開します。

連符と4度音程を織り交ぜた、とらえどころない部分と、

逆半音階(下の例ではDからGまでの半音階を含む)で構成され、音符は極端にバラバラな動きと非常に対照的なニュアンスで爆発する、分裂した暴力的な部分です。

最後には、これらの要素が混ざり合い、息も絶え絶えに遠ざかるようにして、崩壊していきます。

デニソフのソナタ(ブライトコプフ&ヘルテル版)のスコアから抜粋しました。

-

- ブログVol.1 「ドビュッシー、クラリネットとピアノのための第一狂詩曲」はこちら

- ブログVol.2「プーランク、クラリネットとピアノのためのソナタ」はこちら

- ブログVol.3「シャルル=マリー・ヴィドール、クラリネットとピアノのための序奏とロンド」はこちら

- ブログVol.4「ストラヴィンスキー、クラリネットのための3つの小品」はこちら

- ブログVol.5「オリヴィエ・メシアン、世の終わりのための四重奏曲」はこちら

- ブログVol.6「ベリオ、クラリネットのためのセクエンツァIXの原点」はこちら

- ブログVol.7「ベリオ、クラリネットのためのセクエンツァIXの原点」はこちら

- ブログVol.8「アンドレ・メサジェ、クラリネットとピアノのためのソロ・ドゥ・コンクール」はこちら

- ブログVol.9「ヨハネス・ブラームス、クラリネットとピアノのためのソナタ op.120 第1番」はこちら

- ブログVol.10「レイモン・ガロワ=モンブラン、クラリネットとピアノのための演奏会用小品」はこちら

- ブログ(オリジナル版)はこちら

- プロフィールページはこちら

- レッスンを受講できる欧日音楽講座のページはこちら

※ 本記事は、フローラン・エオー氏のご承諾のもと、2010年2月5日に公開されたブログ記事を株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパンが翻訳したものです。翻訳には最新の注意を払っておりますが、内容の確実性、有用性その他を保証するものではありません。コンテンツ等のご利用により万一何らかの損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。