「良い音」で選ぶ —— 『クラリネットの選びかた』補助ノート

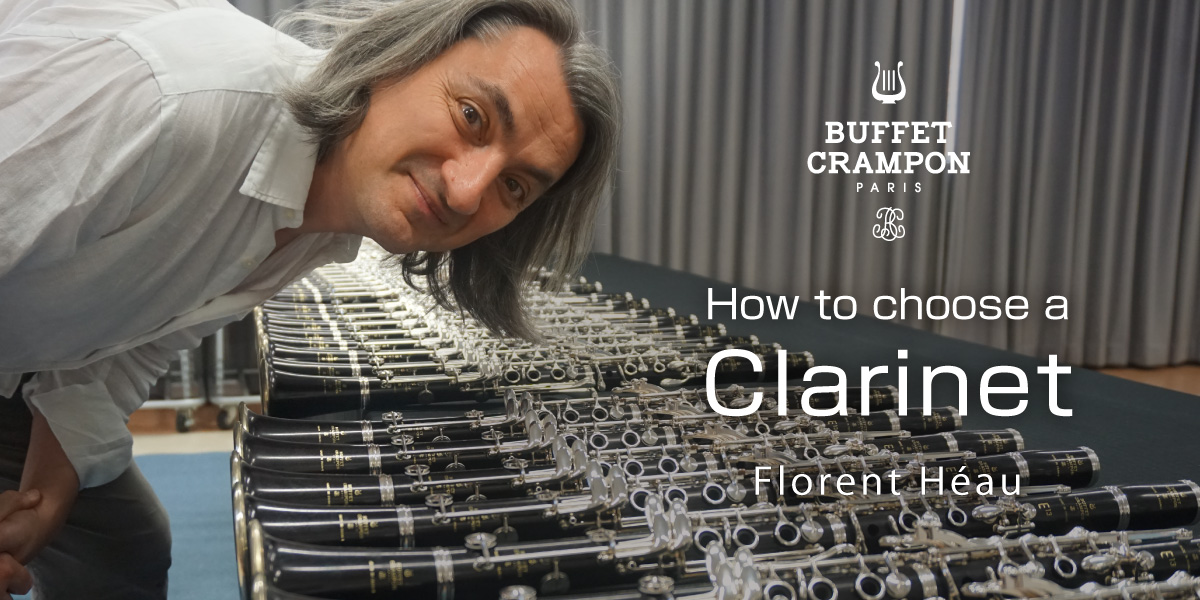

フローラン・エオー氏のワークショップ

このページは、当サイトの人気記事『クラリネットの選びかた』の姉妹編です。2025年8月、長野で開催されたフローラン・エオー氏のワークショップの内容をもとに、試奏に入る前に把握しておきたい“耳で判断するための評価軸”と準備を簡潔に整理した内容です。

→ 手順の全体像は『クラリネットの選びかた』をご参照ください。

1) 良い音とは

クラリネット選びの第一歩は、目指す音のイメージを明確にすること。とはいえ“良い音”は一語で言い切れません。いくつもの要素が折り重なって生まれるからです。以下は、その多面性を見失わずに試奏で音を的確に評価するための評価軸の整理です。

・ 倍音の豊かさと均衡(倍音分布=響き/音色)

・ 遠達性(飛び)

・ 純度(不要な雑音が少ない)

・ 丸み

・ 明瞭性・発音の正確さ(発音が遅れない)

・ 芯の存在(音の中心が明確)

・ 音域全体の均一性

2) 音色を決める要因

クラリネットの音色は、奏者の息やアンブシュア、マウスピース/リード、そして会場の響きなど複数の要素が重なって生まれます。そのため楽器選びでは、耳で聴くことが重要です。

内的要因(奏者側)

・ 息(支え・呼吸):質は遠達性と音色に直結

・ アンブシュア:顎をまっすぐ、動かさず安定、息漏れなし(歯の位置・下唇圧など)

・ 耳で聴く:試す→聴く→修正のサイクルを回す(料理人の“味見”と同じ)

外的要因(環境・楽器)

・ 楽器本体

・ マウスピースとリード

・ 会場の響き ほか

Note:楽器選びでは、最終判断は耳が決定的です。

3) 選び方の原則

メーカーのカタログは、各モデルの開発目的とそこから導かれる設計傾向を示す確かな手がかりです。ただし、実際の音は本体だけで完結せず、奏者の息やアンブシュア、マウスピース/リード、会場の響きなど複数要因の重なりで決まります。ゆえに選ぶべきは“カタログの説明や仕様が自分の希望に合致した一本”ではなく、最小の努力で理想の音に届かせてくれる一本です——それが奏者ごとに異なる、あなたにとっての「良いモデル」です。

4) 試奏前の準備(実践ポイント)

・ 上記1)の評価軸を手がかりに、目指す音のイメージを明確にしておく

・ 普段使いのマウスピースを使用(楽器本体とマウスピースを同時に変えない)

・ 硬すぎるリードは避ける(違いが出やすい条件に整える)

5) 試奏の進め方(要点)

試奏の準備が整ったら、比較は長引かせず、定めた評価軸に沿って耳で簡潔に確かめます。

以下は、現場で迷わないための要点です。

・ 快適に吹けるかを最優先で確認

・ 思い描く「良い音」が容易に出るかを確認

・ 第一印象を重視:20分以上連続で吹かない(耳が慣れて差が鈍るため)

・ モデルが決まったら同一モデルを複数本試奏し、反応がすぐ返る個体を選ぶ

詳細手順は『クラリネットの選びかた』へ。

6) FAQ

Q. 長時間の試奏は必要?

A. いいえ。第一印象を重視し、短時間で違いを捉えるのが有効です。

Q. マウスピースやリードの準備は?

A. 普段使いのマウスピース+硬すぎない同番手リードを数枚。条件を揃えて本体の違いを確認します。

Q. 同一機種で個体差があれば?

A. 最小の努力で理想に届く個体——多くの場合、すぐ鳴る一本が基準になります。

まとめ:クラリネットの選び方は、試奏の時間配分だけでなく、音色をかたちづくる複数の要素——倍音の豊かさと均衡、遠達性(音の飛び)、純度、明瞭性、均一性——を、耳で丁寧に見極めることが鍵です。マウスピースやリードの条件を整え、最小の努力で理想に近づける一本をお選びください。

ワークショップ写真