ビュッフェ・クランポン R13 徹底解説|世界基準を築いた“基軸モデル” | Buffet Crampon

クラリネット深掘り特集・第1回

“R13”とは ― 〈ビュッフェ・クランポン〉の代表作

〈ビュッフェ・クランポン〉のクラリネット“R13”は、1955年の誕生以来、世界中で「演奏の基準点」として選ばれてきたプロフェッショナル・モデルです。音程の安定、音色の柔軟性、遠達性(Projection=音の飛び/音の通り)の三拍子を高い次元で両立し、「クラリネットのスタンダード」と評されてきました。

現在も国際的なプロの現場で用いられる一方、日本では吹奏楽を学ぶ中高生から音大生、指導者・プロに至るまで幅広い層を支えています。

- 誕生:1955年/ポリシリンドリカル内径の採用

- 音色特性:明瞭な芯・柔軟性・高い遠達性

- 表現レンジ:室内楽〜大編成・ソロ・ジャズまで幅広く対応可能

- 系統位置:R13の基準点(Festival/Toscaへ発展)

誕生の背景 ― アメリカからの要請

1950年代半ば、アメリカのオーケストラ奏者がフランスの工場を訪れ、こう要望しました。

・広いホールで響く明るい音

・大編成オーケストラに埋もれない存在感

・遠達性と安定感を備えた楽器

この要請を受け、工場長ロベール・カレと名手ジャック・ランスロが開発に携わりました。ここで採用されたのが、後にクラリネット界の常識を塗り替えるポリシリンドリカル内径です。

“R13”は、均整の取れた音程と、軽やかで芯のある響きによってまず米国で大きく支持され、そこから世界へ広がりました。大ホールでの遠達性と多様な音色への応答性はクラシックのみならずジャズの分野でも評価され、今日に至るまで“基軸モデル”の地位を保っています。

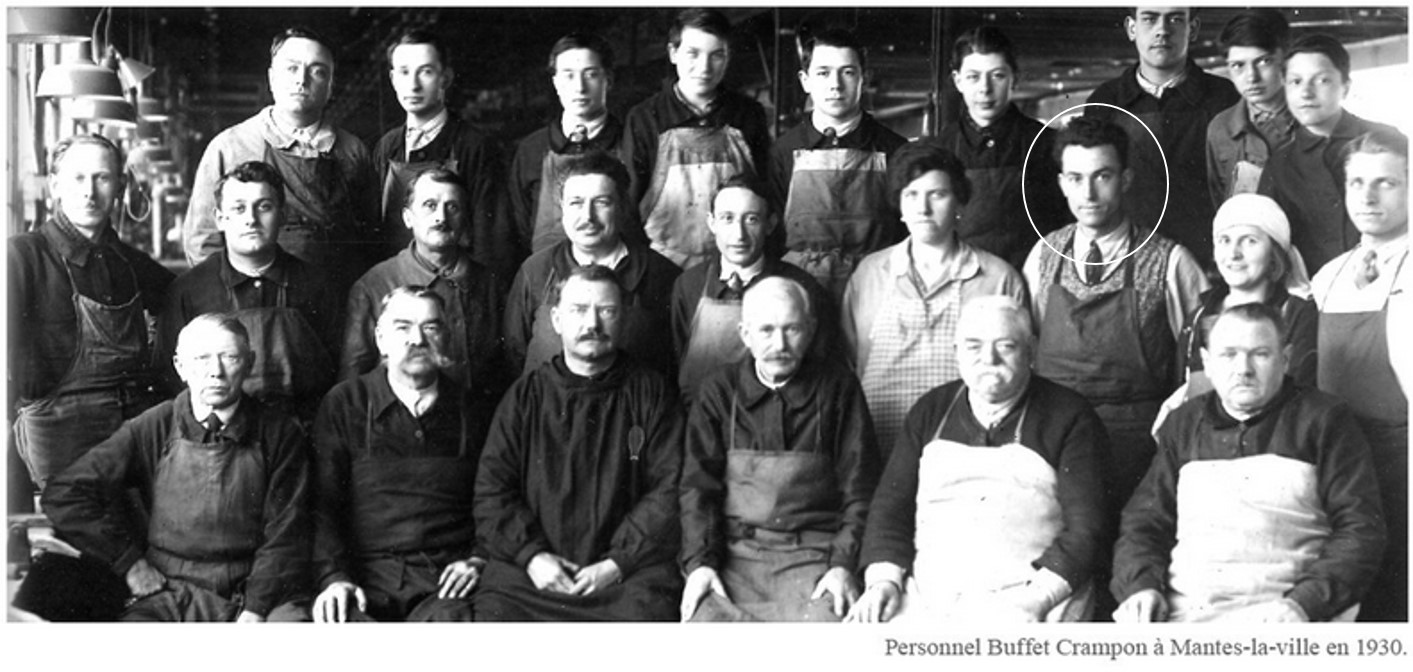

開発者ロベール・カレの哲学

戦後の復興期、〈ビュッフェ・クランポン〉の新機種開発を率いたのが工場長ロベール・カレでした。彼は演奏家ではありませんでしたが、それこそが強みとなりました。自分の演奏的嗜好に縛られることなく、全ての奏者の要望に耳を傾けることができたのです。

「彼は夜中に起き出してまで楽器のことを考え、幾つもの試作をトレーに並べ、名手たちにブラインドで吹かせて評価を記録していた。」

― モーリス・ヴァレ(元職人、回想より)

この“実証と記録”の積み重ねが、1955年の“R13”誕生を支えました。

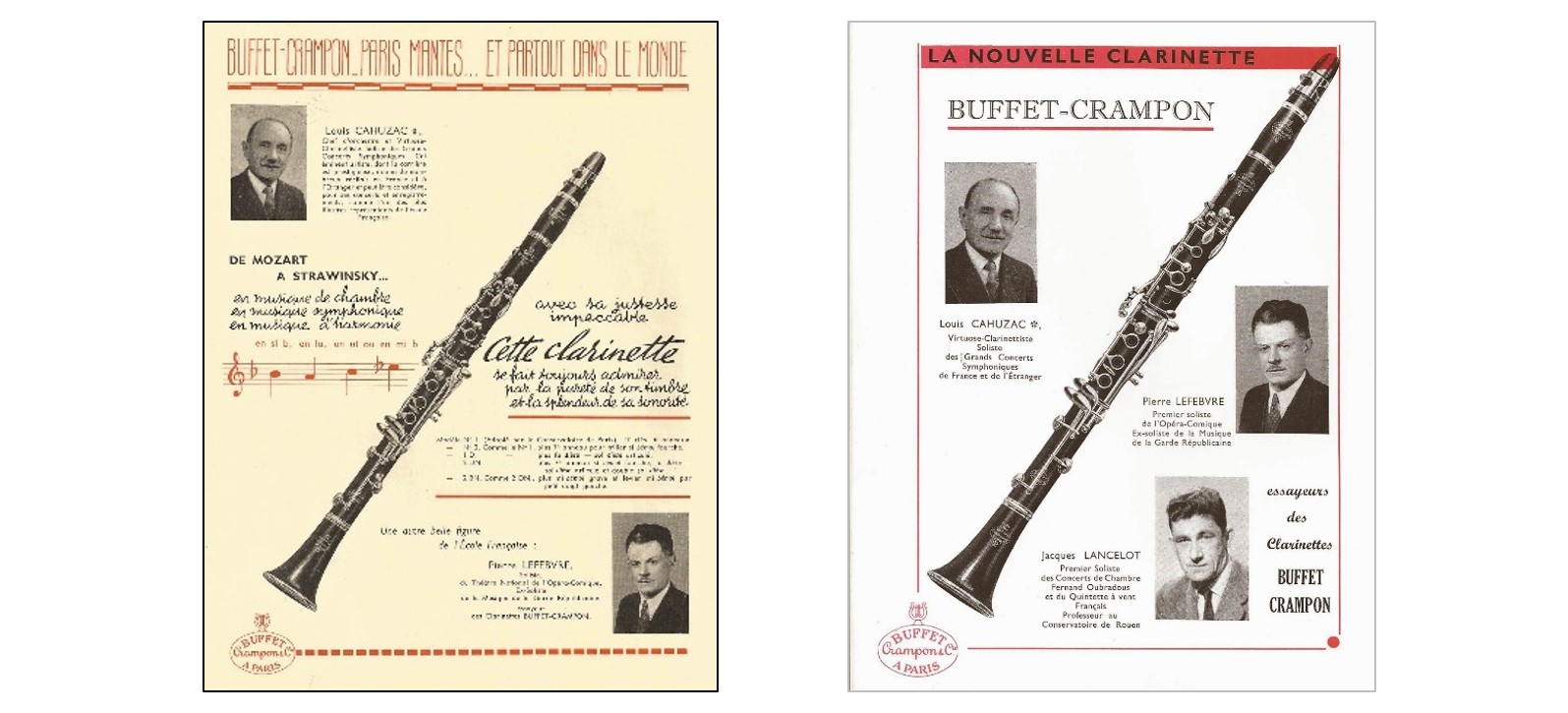

テスター・ジャック・ランスロの役割

“R13”の完成には、クラリネット界を代表する名手ジャック・ランスロの協力が欠かせませんでした。彼はプロトタイプを継続的に試奏し、音程や音色の細部に至るまでの評価を工場にフィードバックしました。

1954年に音程測定器ストロボコンが導入されて以降は、彼の耳と数値の両面から改善が進み、音程の均整と倍音の豊かさが一段と高まりました。

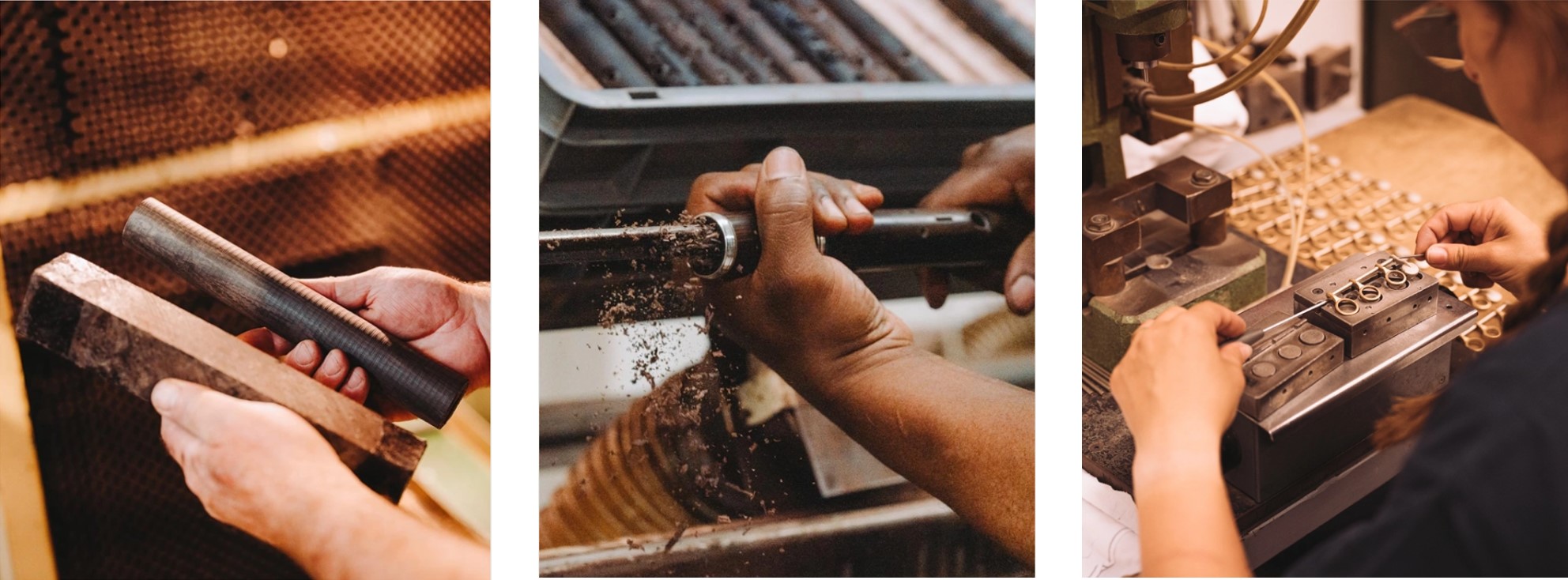

設計の特徴 ― ポリシリンドリカル内径の革新

“R13”が画期的とされたのは、従来クラリネットの常識であった「シリンドリカル内径」を覆し、ポリシリンドリカル内径を採用したことにあります。従来の“真っ直ぐな筒”に近い内径ではなく、部分ごとに微妙な太さの変化を持たせることで、鳴りの軽さと遠達性、音程の均整、倍音の厚みを同時に狙った設計です。

これにより、ベーム式クラリネットは

・少ない息で鳴りやすく、遠達性を保つ

・音程の安定と均整を実現

・倍音の厚みと透明感を両立

という性能を飛躍的に向上させました。以後、世界のクラリネット設計はこの革新の影響を大きく受けることになります。

「ロベール・カレは“R13”を生み出した。それは独特の細い内径を持ち、世界中で成功を収めた。」

― モーリス・ヴァレ(元職人、回想より)

“R13”の音色と演奏特性

“R13”の響きは、芯のある輪郭のはっきりした音色と柔軟な表情が共存しています。

・芯が立つ明瞭さ:ppでもffでも音の中心が崩れない。

・柔軟な音色:暗め・明るめの両方向に自在にコントロール可能。

・広い適性:室内楽から大編成、ソロ、ジャズまで対応。

プロフェッショナルの舞台で十分に応える性能を持ちながら、学びの段階にある奏者にとっても“音作りの基準点”となるモデル。

さらに“R13”はアメリカを中心に国際的な多くのプロフェッショナル奏者に愛用され、オーケストラ、室内楽、ジャズ、クロスオーバーなど幅広いジャンルの舞台に登場してきました。日本国内でも、クラシックの第一線からジャズ、吹奏楽に至るまで、幅広い層の演奏家が選んでいます。こうした事実は、“R13”が世代を超えて共有される基準機であることを示しています。

【比較】RCの音色傾向は:

RC|音色と演奏特性

※ 丸みや均一性をより重視する設計思想としては“RC”系が存在し、“R13”は明瞭さと遠達性を基軸とする位置づけです。

系統展開 ― “R13”から広がる三本の流れ

“R13”の成功は、後続機種の開発を大きく後押ししました。現在のラインナップは、内径設計の系統構造別に、次の三系統に分かれます。

・R13系:“R13” → “Festival”→ “Tosca”(明瞭な芯と遠達性、音程設計を基軸に進化)

・RC系:“RC”→ “Prestige” → “Divine”(丸みと厚み、均一性を核に発展)

・BC20系:“Tradition”→ “Légende”→“GALA” (新設計思想の流れ)

※ 左から右が開発順

すべての出発点にあるのが“R13”です。その後の“Festival”や“Tosca”では、現代の演奏環境やピッチの変化に応じた細部の最適化が加えられていますが、基礎となる設計思想と音程設計の核は、すでに“R13”において確立されています。まず“R13”を知ることで、他の系統との違いがより鮮明に見えてきます。

ソプラノクラリネット内径設計の系統図

誕生から間もなく、“R13”はアメリカで爆発的に受け入れられました。広いホールと大編成の文化に適合した設計が評価されたためです。その成功をきっかけに、日本をはじめ世界中のクラリネット奏者にとって“基軸モデル”となりました。

“R13”の仕様(現行機種)

R13|仕様

- 調子:B♭

- システム:ベーム式/17キー・6リング

- 管体:グレナディラ

- キィ:洋銀製(冷間鍛造、手工仕上げ、銀めっき)

- バネ:精密特殊加工スチール(針ばね・板ばね)

- パッド:スキン

- 指かけ:調節可能

- バレル:66mm

- ケース:ポシェットケース+防水カバー

“R13”は in E♭/in B♭/in A を展開しており、in B♭ と in A には管体に “グリーンライン” を使用したバージョンもあります。

【比較】迷ったら比較ポイントへ: R13|設計の特徴 RC|設計の特徴

まとめ

“R13”は、音程・音色・遠達性の調和を追求した“基軸”モデルです。

1955年の誕生以来、ロベール・カレの革新的な設計と、ジャック・ランスロら名手の協力を通じて世界的な成功を収めました。

現在もプロフェッショナルの現場で信頼されると同時に、日本では中高生から音大生、そして指導者・プロ奏者に至るまで、幅広い層に愛用されています。

“R13”を起点に理想の音を探し、次の一歩を見出す――その普遍的な価値は、これからも変わることなく受け継がれていくでしょう。

執筆・構成:ビュッフェ・クランポン・ジャパン マーケティングチーム

出典:ビュッフェ・クランポン社内アーカイブ(開発者対談/年史/ 製品資料)、公式製品ページ

参考:当サイト掲載インタビュー・イベント記事 ほか

注記:本記事は社内アーカイブに基づく一次情報を中心に構成しています。

関連モデルとして、〈ビュッフェ・クランポン〉のプロフェッショナルクラリネットを順次ご紹介していきます。

関連情報|〈ビュッフェ・クランポン〉のクラリネットは、ビュッフェ・クランポン・ジャパンの「クラリネットショールーム」または全国の公認特約店にてご試奏いただけます。