クラリネット教育の未来を切り拓くプロジェクト「TOSCA」ピアノ伴奏付きオーケストラスタディがもたらす、新しい音楽的体験とは?── クラリネット奏者 フローラン・エオー氏に聞く

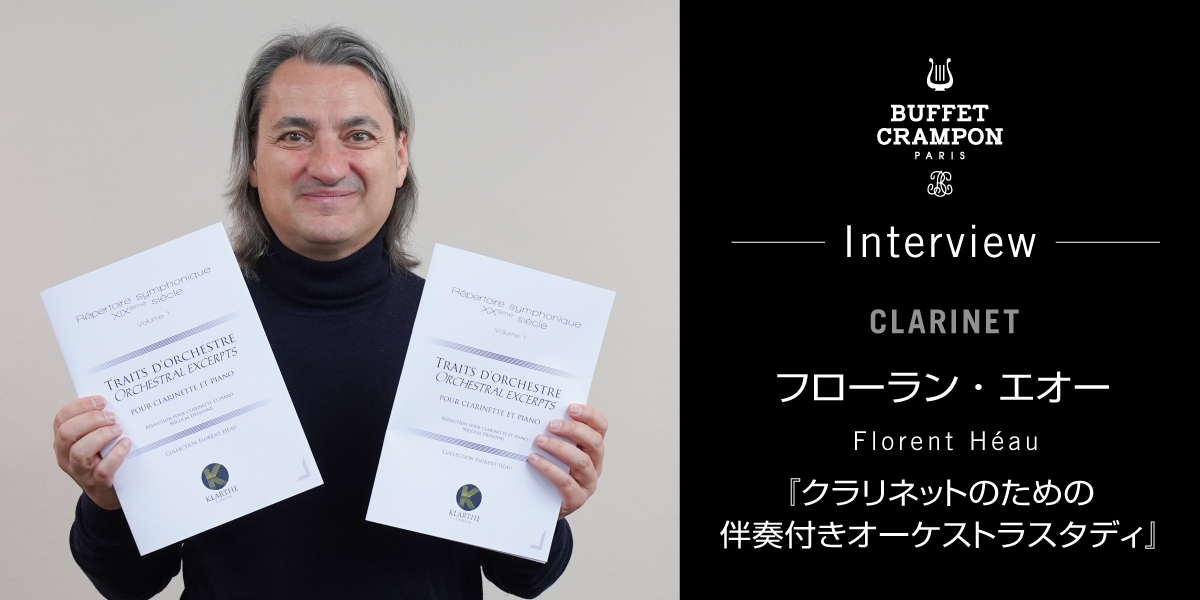

パリ地方音楽院やローザンヌ高等音楽院で教鞭をとり、欧日音楽講座の講師を務めるクラリネット奏者 フローラン・エオー氏に、2025年3月に発売されたオーケストラスタディの楽譜についてお話を伺いました。(取材・執筆:井上朋実)

本日は、新発売された楽譜についてお話を伺えると楽しみにしておりました。まずはその内容について教えていただけますか?

エオー(敬称略):ありがとうございます。今回ご紹介するのは、ピアノ伴奏付きのオーケストラスタディ集です。実はこれは、クラリネットにとって初めての試みだと思います。これまでも「こういうものがあったらいいな」と考えていた方は多かったのですが、正式な形では存在していませんでした。エスクラリネット用に近いものがあったという話もありますが、クラリネットの主要なオーケストラスタディに対してピアノ伴奏がついた楽譜は、私の知る限りありません。

どのような形で制作されたのですか?

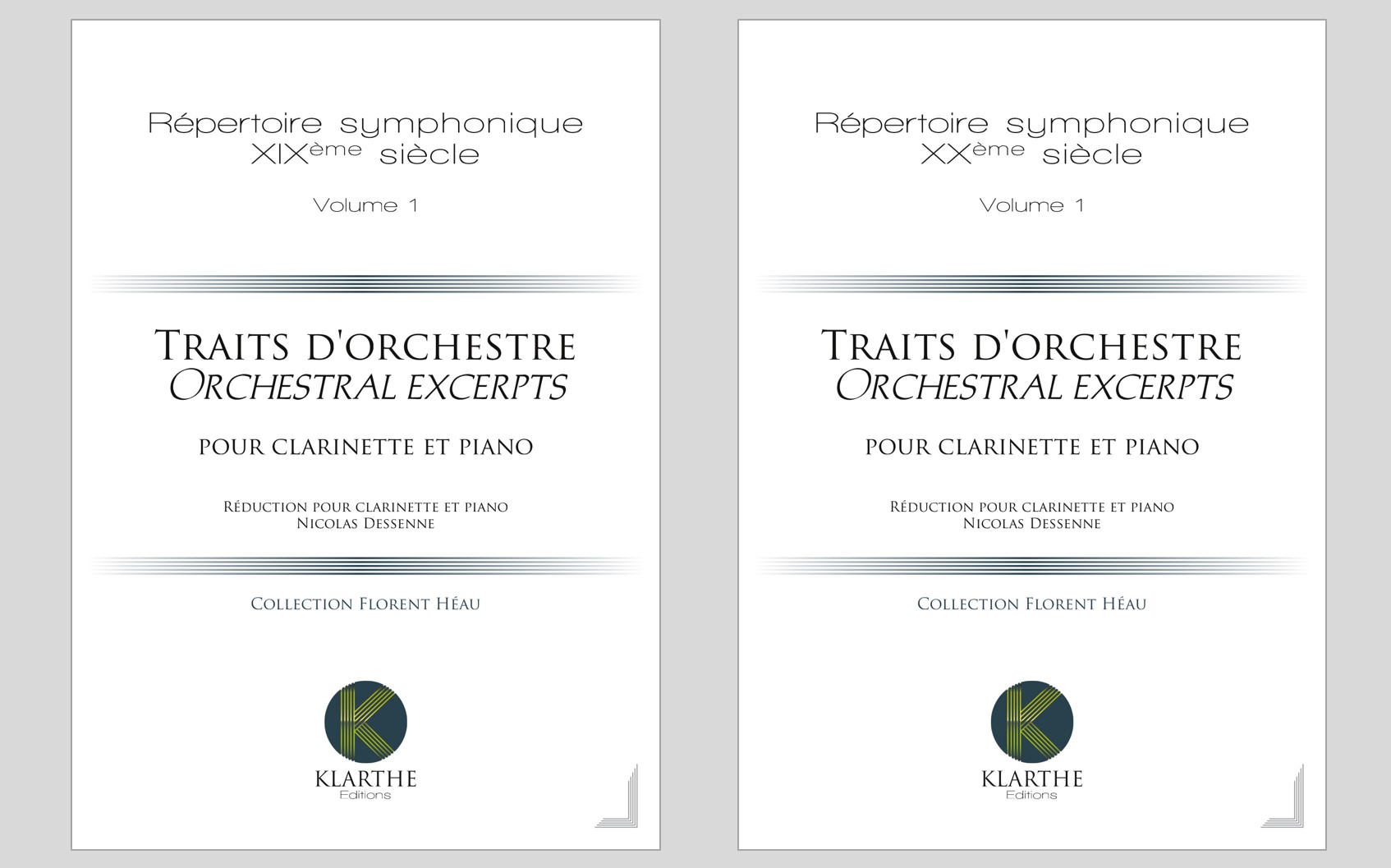

エオー:今回は、19世紀と20世紀のオーケストラ・レパートリーをそれぞれ第1巻・第2巻に分け、全4巻構成での出版が予定されています。

現時点では、19世紀編と20世紀編の第1巻がすでに刊行されており、第2巻については順次刊行される予定です。

ピアノ伴奏はどなたが担当されたのでしょうか?

エオー:パリ国立高等音楽院(CNSM de Paris)の伴奏ピアニストであるニコラ・ドゥセーヌ氏が、全編の編曲と演奏を担当してくださいました。彼はこれまでも長年にわたり私のクラスで伴奏を務めており、実際のレッスンの中でスコアを読みながらオーケストラスタディを演奏するという形で協力してくれていました。今回は出版にあたって、特に丁寧に時間をかけて取り組んでくださり、その成果が形になったことをとても嬉しく思っています。

出版はKlarthe(クラルテ)社より、「コレクション・フローラン・エオー」の一部として刊行されています。

研究的な側面もあるプロジェクトなのですね。

エオー:はい、そうです。

このプロジェクトの目的は、ピアノ伴奏付きでオーケストラスタディを学ぶことの効果を検証することにありました。そのため、私たちはローザンヌ高等音楽院の学生たちとともに、2回の研究ワークショップを実施しました。

本プロジェクトは、HEMU(ローザンヌ高等音楽院)、HES-SO(スイス西部専門職大学連合)、およびIRMAS(スイス・ロマンド舞台芸術研究所)の支援を受けて行われました。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

2025年3月、京都フランス国際音楽アカデミーの講師として来日されたフローラン・エオー氏。近年、エオー氏の門下生が国際コンクールでの上位入賞や主要オーケストラへの入団を次々と果たしており、教育者としての存在感にも一層の注目が集まっている。

ワークショップの内容について、詳しくお聞かせください。

エオー:第1回目のワークショップは、ローザンヌ高等音楽院の同僚であるパスカル・モラゲス氏とともに実施しました。目的は、ピアノ伴奏付きのオーケストラスタディ譜をどのように活用できるか、またその効果がどれほどあるのかを検証することでした。

オーケストラスタディは通常、ア・カペラで演奏されることがほとんどです。そこで今回は、クラリネットの学生たちにまずア・カペラで演奏してもらい、その後ピアノ伴奏付きで練習し、最後にもう一度ア・カペラで演奏してもらうという流れで進めました。このプロセスを通じて明らかになったのは、ピアノ伴奏によって音楽的背景をより明確に理解できるという点です。オーケストラがその場で何を演奏しているのか、ハーモニーがどのように展開しているのかを実際に聴き取りながら体験できることが、大きな効果をもたらしました。

協奏曲をオーケストラではなくピアノ伴奏で演奏する場合と同様に、音楽的背景を理解しながら演奏を調整していくことができます。そして、ピアノで得た音楽的な体験は“痕跡”として演奏者の中に残り続け、ア・カペラに戻ったときにもその影響が現れます。たとえば、シューベルトの『未完成交響曲』のように、オーケストラの中でシンコペーションが入る場面では、通常はイメージに頼って練習することになりますが、ピアノと合わせることでそのリズムやハーモニーを身体で記憶することができます。さらに、色彩や和声の変化を伴奏とともに体感することで、その音楽的感覚を保持し続けることができるのです。こうしてア・カペラでもう一度演奏すると、その変化は聴き手にもはっきりと伝わります。

ピアノによって音楽的文脈が「体に入る」感覚ですね。

エオー:そのとおりです。クラリネット奏者がオーケストラのオーディションを受けるとき、審査員はスコアを熟知しています。ですから、ソリストには「まるでオーケストラの中にいるような演奏」が求められます。もしすでにオーケストラで実際に演奏したことのある曲であれば、他の楽器の動きや音色、和声などを身体で理解しているため、音楽的な全体像を自然に再現できると思います。

しかし、実際に演奏した経験がない場合には、それを再現するのは容易ではありません。もちろん、CDを聴いて録音と一緒に演奏することは可能ですが、それはあくまで受動的な体験であり、実際に自分が音楽の中に存在しているという感覚とは異なります。

ピアノ伴奏によって、その「音楽的現実感」が強くなるのは非常に大きな意味があると思いました。

フローラン・エオー氏

では、2回目のワークショップはどのような内容だったのでしょうか?

エオー:第2回のワークショップでは、オーケストラ・オーディションのシミュレーションを行いました。フランスの指揮者ニコラ・シャルヴァン氏とともに、4つのソロを【ア・カペラのみ】【ピアノ付き】【混合形式】の3通りで演奏してもらい、それぞれの効果を比較・検証しました。その結果、音楽的な流れや調性感が重要となる作品においては、ピアノ伴奏によって非常に高い効果が得られることが分かりました。たとえば、コダーイ作曲『ガランタ舞曲』では、音程を確認する上でピアノが大きな助けとなり、ラフマニノフの交響曲第2番では、ピアニストとの音楽的なやりとりや音程の確認がより明確に行えることが示されました。オーケストラスタディを練習していると、時に試験のことばかりを考えてしまい音楽であるということを忘れてしまうことがあります。この曲のようにピアノがオーケストラパートを演奏することですぐに音楽に入り込むことができます。

なお、パリ・オペラ座のオーディションでは、数多くのオーケストラスタディが課題として課されるのが伝統となっていますが、セミファイナルではヴェルディ作曲《運命の力》第3幕のソロがピアノ伴奏付きで演奏されます。このように、オーディションでピアノ付きのオーケストラスタディを演奏させるのは非常に珍しいのですが、ピアノが加わることで、奏者の音程の正確さや音楽的な柔軟性をより明確に聴き取ることができるのです。

一方で、メンデルスゾーンの『真夏の夜の夢』のように、アーティキュレーションや発音が鍵となる作品では、ア・カペラの方が細部のニュアンスが際立つ場合もありました。練習の段階ではピアノ伴奏によって音楽的な理解を深めることが非常に有効ですが、実際のオーディションの場面では、ア・カペラで演奏することにより、より奏者の音楽性や技術が明確に伝わるという興味深い発見もありました。

こうした検証を通して、作品の性格に応じて「ピアノ付き」と「ア・カペラ」を組み合わせるのが最も適しているという結論に至りました。将来的には、実際のプロオーケストラのオーディションでも、一部のオーケストラスタディをピアノ伴奏付きで演奏することが求められるようになるかもしれません。なかでも、コダーイ作曲『ガランタ舞曲』はピアノ伴奏付きで演奏することで、特に素晴らしさが引き立つと感じています。

さらに、ニコラ・シャルヴァン氏がバルトーク《中国の不思議な役人》を指揮したセッションも行いました。編成は、クラリネット2本とピアノです。指揮付きで練習することはクラリネット奏者にとって有意義であるのはもちろんのこと、指揮を学んでいる方にとっても非常に良いトレーニングになります。個人的にも、指揮者教育において非常に有効な教材だと感じています。特に《中国の不思議な役人》のようにテンポが目まぐるしく変化する作品では、指揮科の学生がクラリネットとピアノを相手に実践的に練習するのに適しています。

その他、この教材を用いてローザンヌの生徒と共にビデオの収録も行いました。こちらは今後、Vandoren社の公式チャンネルにて順次公開される予定です。

プロジェクト名「TOSCA」にはどのような意味があるのですか?

エオー:実は、これは略語なのです(笑)。

「Traits d’Orchestre Symphoniques pour Clarinette Accompagnés(クラリネットのための伴奏付きオーケストラスタディ)」の頭文字を取って、「TOSCA」と名付けました。偶然にもプッチーニの有名なオペラと同じ名前になり、周囲からは「ネーミングが最高!」と嬉しい反応をたくさんいただきました。私自身もこの名称を思いついたときには、思わず笑顔になってしまったほどです。

フランスの出版社/音楽レーベル、Klarthe(クラルテ)社から販売されているエオー氏の楽譜。左が19世紀、右が20世紀の交響曲レパートリーのオーケストラスタディの第1巻。それぞれリンクをクリックすると、Klarthe社の楽譜販売ページをご覧いただけます。

収録されている楽曲についてもご紹介いただけますか?

エオー:はい。

【19世紀編】

第1巻には、ベートーヴェン《交響曲第6番》第1・2・3楽章、シューベルト《未完成交響曲》第2楽章が収録されています。

第2巻には、ベートーヴェン《交響曲第4番》第2楽章、《交響曲第8番》第3楽章、メンデルスゾーン《真夏の夜の夢》および《交響曲第3番〈スコットランド〉》第3楽章、チャイコフスキー《交響曲第6番》第1楽章が収められています。

【20世紀編】

第1巻には、コダーイ《ガランタ舞曲》、レスピーギ《ローマの松》第3楽章、ラフマニノフ《交響曲第2番》第3楽章を収録。

第2巻には、バルトーク《中国の不思議な役人》、ショスタコーヴィチ《交響曲第9番》第2・3楽章が収録されています。

オーケストラ・オーディションで頻出するレパートリーを幅広く取り上げるとともに、長く音楽的なソロも含まれているのが大きな特徴です。

今後は、第3巻・第4巻と、さらに内容を充実させていけたらと願っております。

長く音楽的なソロは、特にピアノ伴奏付きで演奏すると非常に興味深く感じられます。2025年3月に大阪で行ったリサイタルでは、この楽譜の紹介も兼ねて、ラフマニノフ《交響曲第2番》第3楽章を演奏しました。とても美しい作品ですよね。

Vandoren社のYouTubeチャンネルでは、いくつかの実演動画もご覧いただけますので、ぜひ聴いてみてください。

今後はどのような広がりを期待されていますか?

エオー:パリ・オペラ座の元チェロ首席奏者、マルティーヌ・バイリー氏とお話しする機会がありました。その際、弦楽器の場合はクラリネットとは少し事情が異なることが分かりました。たとえば、弦楽器ではベルリオーズ《幻想交響曲》がオーディション課題として出されることがありますが、非常に難解なパッセージが含まれており、アーティキュレーションや細やかなニュアンスを正確に聴き取るためには、ピアノ伴奏よりもア・カペラで演奏する方が適しているとのことでした。

一方で、クラリネットには、コダーイ《ガランタ舞曲》のように長く大きなソロがあります。クラリネットはオーケストラの中でもソリスティックな役割を担うことが多く、この作品は、まるで小さな協奏曲のようだと感じています。そのため、ア・カペラではなくピアノ伴奏付きで演奏することで、オーディションでもより意義ある演奏になると考えています。

楽譜はどこで購入できますか?

エオー:Klarthe(クラルテ)社の公式ウェブサイトより、紙の楽譜とPDF形式の両方で購入いただけます。近年はタブレットを使って演奏される方も多いため、即時ダウンロードが可能なPDF版もおすすめです。また、PDF版の方が印刷版よりもお求めやすい価格になっています。

最後に、日本の読者や学生へのメッセージをお願いします。

エオー:クラリネットはオーケストラの中でも非常に大きな存在感を持つソリスト楽器です。ただ正確に吹くだけでなく、「音楽の中でどう響くか」を意識することが本当に大切だと思います。この楽譜が、皆さんの練習や学びの中で、より音楽的で豊かな表現を育てる助けになればと願っております。

ありがとうございました。